Чем объяснялась волна самоубийств коммунистов в 1920-е гг.?

Чем объяснялась волна самоубийств коммунистов в 1920-е гг.?

Виктория Тяжельникова

Статья опубликована в № 6 журнала «Отечественная история» за 1998 г. Оригинальное название: «Самоубийства коммунистов в 1920-е годы».

Автор: Тяжельникова Виктория Станиславовна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН

Нэп был в самом разгаре, когда по партии прокатилась волна самоубийств. «Всплеск самоубийств» был зафиксирован в 1925 г., когда в некоторых партийных организациях они принимали «чуть ли не массовый характер». Каждый случай вызывал обсуждения и толки, парторги формировали отношение к самоубийце как к предателю дела революции, пораженцу, ушедшему от активной борьбы. Официальное осуждение на собрании сопровождалось внутренним сомнением, личным состраданием, шоком от произошедшего. Опасность идейных мотивов суицидального поведения настораживала высшее руководство, пугал индивидуальный характер протеста именно той самой «рядовой партийной массы», до которой часто не доходили лозунги и призывы номенклатуры. Коммунист, прошедший войны и революции, бесстрашно строчивший из пулемета, не мог понять новой советской действительности с буржуазией, ресторанами и танцами. Но и изменить ее он тоже не мог – борьба закончилась, стрелять в буржуев никто не приказывал. Оставалось стрелять в себя, как генералу, проигравшему сражение, потерявшему армию и бессильному что-либо изменить.

Трансформация советского общества в межвоенный период происходила параллельно с трансформацией большевистской идеологии, особенно в той части, которая была связана со специфическим коммунистическим миропониманием. Период линейных антагонистических оценок с окончанием Гражданской войны прошел, а иные не вписывались в «идеологию бедноты». Тезис о перемещении в иную плоскость центра тяжести борьбы с буржуазией воспринимался рядовыми коммунистами крайне сложно, а модель «военно-коммунистического», уравнительного бытового уклада была решительно отвергнута самой партией. Реакцией на феномен расходящихся идеологических ножниц и стал всплеск самоубийств среди коммунистов в середине 1920-х гг.

Исследование суицидального поведения для историка крайне важно по следующим причинам. Во-первых, каждый конкретный случай является, как правило, результатом одновременного воздействия нескольких специфических для определенного исторического периода факторов. Самоубийство – как крайняя форма реакции – происходит именно в тот момент, когда эти факторы проявляются настолько сильно и резко, что сосуществование с ними на индивидуальном уровне более невозможно. Повторение случаев, вызванных сходными причинами, позволяет понять состояние общества в тот или иной исторический период. Мотивы отдельных фактов можно распространить на соответствующие социальные, возрастные, религиозные и т.п. общественные слои. Это даст возможность определить наиболее сущностные стороны социального давления и дискомфорта, которые в абсолютном большинстве случаев не принимают вид такой крайней поведенческой модели, но, безусловно, воздействуют либо на представителей того же социального типа, либо на все общество. Во-вторых, если концентрироваться на социальной стороне суицидального поведения, то, несомненно, важно рассматривать статистику самоубийств, позволяющую не только назвать гнетущие индивида факторы, но и выявить их количественные характеристики, а также проследить их эволюцию (изменение причин на массовом уровне).

В отечественной историографии проблема самоубийств как самостоятельная тема исследования до сих пор не рассматривалась. Историки касались ее в связи с изучением общественного неблагополучия, социальных аномалий и так называемых теневых сторон жизни общества. Затрагивая тему самоубийства как одного из наиболее выраженных отклонений, авторы не сходятся во мнении по поводу того, включать ли суицидальное поведение в общепринятый ряд девиантных явлений. Так, Г. Н. Ульянова, анализируя общие проблемы историографии социальных аномалий, называет такие формы девиантного поведения как нищенство, проституция, бродяжничество, детское беспризорничество, алкоголизм и наркомания (Ульянова Г. И. Изучение социальных аномалий, благотворительности и общественного призрения в России // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет / Под. ред. Г. А. Бордюгова. М., 1996. С. 405). Она считает, что самоубийства не принадлежат к числу «типологически общепринятых категорий девиантного поведения» (Там же. С. 421) и относит их к «явлению, принявшему вид социальной патологии» (Там же). Н. Б. Лебина, рассматривая теневые стороны жизни советского города 20-30-х гг. (Лебина Н. Б. Теневые стороны жизни советского города 20-30-х годов // Вопросы истории. 1994. № 2. С. 30-42), считает, что к негативным отклонениям в рамках девиантного поведения разумнее относить те явления, «которые имеют отрицательную окраску с позиций любого общества, ориентированного на всечеловеческие ценности, – пьянство и наркоманию, агрессивное поведение и хулиганство, проституцию и самоубийства» (Там же. С. 30). Конечно, разница в оценках затрагивает не только классификацию как таковую, она существенна для уяснения места этой новой для отечественной историографии проблемы. На мой взгляд, объединение негативных форм девиантного поведения с проблемой самоубийств может быть вызвано лишь с некоторыми сходными причинами, лежащими в основе этих аномалий. В смысле же типа поведенческой модели, когда в гипертрофированной форме фокусируются ключевые для общества выбранного периода доминанты (и, прежде всего, социальные), проблема самоубийств носит самостоятельный характер и может быть включена в контекст девиантного поведения лишь отчасти.

Современная социологическая теория называет статистические всплески самоубийств естественной реакцией общества на психологическую и физическую нагрузку, вызванную, в частности, войной. В этой связи известны «вьетнамский», «афганский» и другие синдромы. Такая реакция обычно наступает не сразу, а через несколько лет после окончания событий, касается некоторых групп непосредственных их участников, отличающихся более тонко организованной нервной системой, оказавшихся в новых послевоенных условиях и, как правило, «не вписавшихся» в них.

Россия после 1914 г. была втянута в череду военных, революционных потрясений и катаклизмов. Это, породило не только беспрецедентный по продолжительности стрессовый период, но и тотальные масштабы этого стресса. Реакция на него наступила, вероятно, в 1925 г., когда статистические органы и, в первую очередь, партийные, констатировали всплеск самоубийств среди коммунистов, комсомольцев и красноармейцев. Самоубийство коммуниста как «поступок по совокупности» показывало, что нормальный, молодой и лояльный человек «жить здесь больше не может», он хочет уйти из жизни и делает это. Уходили из жизни не только коммунисты, но и люди далекие от строительства нового общества. Иногда «коммунистические» и «некоммунистические» самоубийства совпадали по характеру мотивов. Возникала ситуация, когда условия обыденной жизни как бы уравнивали общество, делали его внесоциальным, внеклассовым, превращали его в единую однородную человеческую массу, не могущую терпеть более давления обстоятельств. Эти «внесоциальные» суицидальные поступки происходили тогда, когда сильнее действовали не специфические «коммунистические» причины-факторы (исключение из партии, разочарование устройством нэповской жизни – «за что боролись» и т.п.), а когда люди, лояльные новой власти, «желавшие ее», попадали в поле действия общих условий (материальной нужды, бытовых неурядиц, семейных передряг, болезней и т.п.). Именно эти условия, доводившие до крайности вне зависимости от наличия партбилета в кармане, уравнивали всех перед лицом смерти.

Предлагаемая статья является попыткой понять советское общество второй половины 20-х гг., проанализировав деструктивные факторы, оказывавшие социально-психологическое давление на все взрослое население и на наиболее активную и лояльную в политическом отношении его часть. Традиционный конкретно-исторический подход предполагает анализ источников по проблеме суицидального поведения в 1920-е гг. и реконструкцию статистической картины всплеска самоубийств среди коммунистов в 1925 г. На втором этапе необходимо выявить ключевые, «доминантные» факторы суицидального поведения представителей активных социальных групп и распространение их на общество в целом, проследить логику поиска причин в аппарате ЦК ВКП(б) в качестве основы для выработки официального отношения к самоубийствам.

* * *

Оценить в полной мере масштабы резко возросшего числа самоубийств довольно трудно из-за разрозненности и фрагментарности сохранившихся источников, что и определяет главную сложность работы с ними. Корпус выявленных источников по теме складывался под идеологическим влиянием ЦК ВКП(б). Некоторые материалы преднамеренно уничтожались и засекречивались, однако даже сохранившаяся их часть позволяет проследить, на мой взгляд, наиболее существенные стороны суицидального поведения. Среди основных компонентов комплекса можно назвать, в первую очередь, статистические источники общедемографического плана (Наибольшее значение имеют следующие издания: Самоубийства в СССР. 1922-1925. Труды ЦСУ СССР. Отдел моральной статистики. М., 1927; Самоубийства в СССР в 1925-1926. ЦСУ. Сектор социальной статистики. М., 1929), во-вторых, материалы специальных обследований, проводившихся в некоторых наиболее неблагополучных в суицидальном отношении общественных группах, статистические сведения по этим группам (Специальные обследования проводились на протяжении 1925-1926 гг. по фактам, имевшим место в Одессе, Харькове, Москве, Ленинграде, а также Сибирском, Московском, Ленинградском военных округах. Анализ конкретных фактов проводился в статистическом, организационно-инструкторском и информационном отделах ЦК ВКП(б). О таком обследовании случаев самоубийств среди молодежи, проведенном Ленинградским облсоветом совместно с губкомом ВЛКСМ, упоминает также Н. Б. Лебина. См.: Лебина Н.Б. Указ. соч. С. 36). Обследования проводились инструкторами ЦК ВКП(б) и сотрудниками ГлавПУРа РККА, врачами, работавшими по заданию этих органов. Описание конкретных случаев самоубийств довольно часто сопровождается цитированием предсмертных записок, здесь же приводится официальный анализ причин самоубийств. Поскольку все эти материалы носят рабочий, закрытый и сугубо предварительный характер, с их помощью можно проследить процесс формирования официальной позиции по этому вопросу, поиск выхода из кризиса. В тексты отчетов часто включались первичные статистические сведения – общие данные о количестве самоубийств в первичной партийной организации и распределение по выявленным причинам суицидального поведения.

Демонстрация красноармейцев, отправляющихся на фронт. Петроград. Фото: 25 августа 1920 г.

Демонстрация красноармейцев, отправляющихся на фронт. Петроград. Фото: 25 августа 1920 г.

К третьей группе можно отнести протоколы партийных собраний, материалы дискуссии в партийной печати по этому вопросу, дающие возможность установить отношение к этой теме официальных партийных кругов и рядовых коммунистов (Протоколы партийных собраний хранятся вместе с материалами обследований. РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 84, д. 953, л. 36-40. Дискуссия в партийной печати касалась не столько случаев самоубийств, сколько поиска их причин, выхода из кризиса и, главным образом, концентрировалась на вопросах состояния здоровья, загрузки партийного актива и молодежи, бюджета времени. См.: Известия ЦК ВКП(б). 1925. № 9(84), 10(85), 11-12 (86-87), 17-18 (92-93), 19-20 (94-95). Точка в дискуссии была поставлена Ем. Ярославским в выступлении на XII Ленинградской губернской конференции ВКП(б) в декабре 1925 г. См.: Партийная этика. Документы и материалы. М., 1989).

Весьма значимой для понимания проблемы является четвертая группа – источники личного происхождения (письма, дневники), а также мемуарная литература, где дается оценка отдельным фактам самоубийств, затрагиваются причины этого явления и описывается обстановка среди окружения человека, покончившего с собой (См., напр.: Птицегонство надоело до смерти. Из дневника И. И. Литвинова. 1922 г. // Неизвестная Россия. XX век. Т. IV. М., 1993. С. 81-139: Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева // Вопросы истории. 1990. № 5.).

Изучение феномена самоубийств имело традицию в дореволюционной России. Этой проблемой занимались в практическом плане (врачи, психиатры, педагоги), более широко рассматривались философские, религиозно-нравственные проблемы, ее социально-психологические аспекты. Детально и основательно феномен суицида изучался в связи с криминальной и медицинской статистикой и другими данными земского учета (См. работы Веселовского К.С., Лейбовича Я.Л., Гернета С.М., Родина Д. и др.).

В 1920-е гг. преемником русской статистической школы стало ЦСУ ВСНХ, где с 1922 г. началась регистрация самоубийств по особым статистическим листам. Параллельно велся учет в отделе судебной экспертизы Наркомздрава, короткое время такие сведения собирались органами милиции, уголовным розыском в ведомостях, представляемых в НКВД. Ведущей организацией в изучении этого явления был отдел моральной статистики ЦСУ (РГАЭ, ф. 1562, on. 1, д. 261).

Осенью 1921 г. в отделе моральной статистики был составлен листок регистрации случаев самоубийств и соответствующая инструкция о порядке его заполнения (Там же, л. 5, 11, 28). В лист регистрации были включены следующие показатели: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, национальность, родной язык, вероисповедание, образование, постоянное место жительства, семейное положение (с подробным спектром ответа на вопрос, в случае, если брак не был зарегистрирован), имел ли детей и сколько, постоянная профессия, занятие до Октябрьской революции, занятие или ремесло на момент совершения самоубийства (с подробной градацией), способ совершения самоубийства (с подробной градацией), место, где совершено самоубийство, время его совершения, причины, не было ли ранее попыток совершения самоубийства, примечания и дополнения, кто давал сведения. В 1926 г. графа «вероисповедание» была заменена графой «партийность». Из перечисления этих позиций ясно, что информация, которая заносилась в листки регистрации, является более чем достаточной для основательного изучения этого явления на статистическом уровне. Порядок заполнения листов регистрации также был четко регламентирован (Основные положения о постановке статистики самоубийств в РСФСР // Там же, л. 6). На каждый случай оконченного самоубийства составлялся опросный лист учреждениями, регистрирующими смерть. Наблюдение за правильностью заполнения и инструктирование осуществляли статистические бюро соответствующего уровня. Заполненные опросные листки ежемесячно направлялись из п/отделов ЗАГСов в Губстатбюро, после чего листки обрабатывались в статбюро и пересылались в ЦСУ. Летом – осенью 1925 г. в отделе моральной статистики, судя по документам, существовали разногласия о процедуре регистрации самоубийств, которые в основном сводились к вопросу о том, нужно ли продолжать регистрировать такие случаи в органах ЗАГСа или передать весь учет в органы милиции (См.: Протоколы междуведомственного совещания по вопросам рационализации органов ЗАГС от 9 сентября 1925 г. и от 8-9 июля 1925 г. //Там же, л. 45-46). Однако необходимость продолжения такой работы в органах ЗАГСа была доказана, и регистрация была продолжена. Таких листков в ЦСУ поступило в 1922 г. – 2599; в 1923 г. – 4408; в 1924 г. – 5118; в 1925 г. – 6303 (Самоубийства в СССР. 1922-1925. С. 3). На основе их обработки отдел моральной статистики подготовил и оубликовал два сборника в серии «Труды ЦСУ», в которые вошли статистические таблицы, включающие различные показатели, по 1922-1925 гг. и за 1926 г. (Сведения о самоубийствах были проанализированы в виде комбинационных таблиц, где были приведены результаты обработки листков регистрации по причинам самоубийств, возрасту, количеству случаев в городской и сельской местности, в Красной армии, а также сведения о самоубийствах, мотивы которых не выявлены//Там же. С. 13, 18, 20, 41, 45).

Кадр из фильма «Броненосец Потемкин», снятого Сергеем Эйзенштейном в 1925 г.

Кадр из фильма «Броненосец Потемкин», снятого Сергеем Эйзенштейном в 1925 г.

Дальнейший поиск показал, что первичные материалы в фондах ЦСУ РГАЭ не сохранились, по инструкции отдела моральной статистики копии листков регистрации не оставались в ЗАГСах. Таким образом, наиболее полная обобщенная статистика самоубийств – это опубликованные материалы в серии «Труды ЦСУ». Поэтому в качестве единственного приблизительного ориентира общей численности самоубийств по СССР можно считать общее число поступивших в ЦСУ листков регистрации. Причем ориентироваться на эти цифры можно начиная с 1923 г., когда становление учета можно считать законченным.

В структуре комплекса источников о самоубийствах в 20-е гг. наиболее полно представлены статистические сведения по отдельным категориям граждан – по членам и кандидатам в члены ВКП(б), членам ВЛКСМ, красноармейцам. Изучением причин резкого увеличения числа самоубийств занимались сотрудники статистического, организационно-распорядительного, секретного и информационного отделов ЦК ВКП(б), а также сотрудники аппарата ГлавПУРа РККА, в фондах которых в РЦХИДНИ и РГВА сохранились соответствующие материалы.

Эта группа материалов тесно взаимосвязана с логикой поиска мотивов самоубийств, которой руководствовались занимавшиеся этой проблемой сотрудники. Пытаясь основательно разобраться в изучаемом явлении, они провели серию обследований, материалы которых следует интегрировать в состав корпуса источников. Более того, причина проведения обследований в отчетах называлась вскользь и, только зная, что ею стал неожиданный всплеск самоубийств, можно уловить контекст их программы. Так, в связи с этим исследуется материальное положение коммунистов (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 68, д. 138 (Материалы о материальном положении партийцев)), бюджет времени представителей партийной номенклатуры (Там же, д. 106 (Доклад по обследованию некоторых производственных партячеек Тульской организации по ряду оргвопросов. 12.01.1925 г.); Там же, д. 134 (Основные выводы и соображения по обследованию нескольких ячеек Ярославской парторганизции. 1925 г.); Там же, д. 130 (Циркулярные письма оргараспреда губкомам с просьбой прислать соображения об изучении бюджета времени коммунистов; Анкета по обследованию степени загруженности работой ответработника); Там же, д. 131 (Протокол совещания инструкторов орграспредотдела, выезжавших для обследования бюджета времени коммунистов от 6.02.1925 г.)), красноармейцев и комсостава РККА (Там же, оп. 84, д. 953 (Ответы на вопросы, заданные уполномоченным ОК РКП(б) т. Пугачевским Дивизионному врачу т. Ветроградову)), а также коммунистов-рабочих Пулеметного завода и фабрики им. Абельмана г. Коврова Ярославской губернии (Там же, оп. 68, д. 136 (Анкеты о бюджете времени членов РКП(б) Пулеметного завода и фабрики им. Абельмана г. Коврова Ярославской губернии); Там же, д. 135 (Заполненные анкеты о бюджете времени ответработников)).

Комплексный анализ источников позволяет реконструировать на статистическом уровне феномен всплеска «коммунистического суицида» 1925 г. В архивных материалах встречается утверждение, что «в некоторых парторганизациях самоубийства начинают принимать чуть ли не массовый характер» (Там же, д. 138, л. 37). Попробуем разобраться, соответствовало ли это действительности.

Отправной точкой при уяснении статистики самоубийств можно считать три документа. Во-первых, это справка начальника статистического отдела ЦК ВКП(б) Е. Г. Смиттен «О числе самоубийств среди коммунистов», датированная 1925 г. В ней говорится, что «в числе 616 умерших в первом квартале тек. года коммунистов оказался 81 (13%) самоубийца – 50 членов и 31 кандидат. Возможно, что число самоубийств больше, ибо многие организации не дают сведений о причинах смерти своих членов» (Там же, л. 93). Эта справка является ключом при реконструкции статистических данных. Из нее следует, что каждый восьмой из умерших в 1925 г. коммунистов покончил с собой, что является крайне высоким, аномальным показателем. При дальнейшем анализе следует иметь в виду, что все ориентировочные данные, которые мы попытаемся вывести на основе этого документа, будут занижены. Занижение расчетов произойдет в результате следующих факторов: кроме того, что некоторые организации не указывали причины смерти своих членов, приведенные в справке сведения относятся к первому кварталу 1925 г. Из специальной литературы известно, что «весенние месяцы дают увеличение нервных заболеваний, этим вероятно и объясняется, что весной и в начале лета отмечается большое количество самоубийств» (Самоубийства в СССР. 1926 г. С. 6). Следовательно, данные по первому кварталу заведомо ниже, чем сведения по второму и третьему. И если на основе приведенных цифр выводить общее число самоубийств в ВКП(б) за год, то необходимо иметь в виду, что фактор времени года также будет влиять на реальную цифру. Кроме того, мы не располагаем сведениями о смертности по возрастным группам, а знаем только общее число умерших коммунистов. Это обстоятельство также снижает статистические данные о реальной ситуации. Таким образом, все дальнейшие статистические сведения можно интерпретировать с учетом трех названных факторов как минимальные значения.

Похороны Дзержинского в Москве. Фото: июль 1926 г.

Похороны Дзержинского в Москве. Фото: июль 1926 г.

Данные справки статистического отдела не включали сведения по Красной армии и Флоту, которые фиксировались в соответствующих документах информстатотдела ГлавПУРа РККА. Рост числа самоубийств был проанализирован в докладных записках сотрудника орграспредотдела Хатаевича (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 68, д. 138, л. 34, 37) и начальника информстатотдела ПУРа Черневского (Там же, оп. 84, д. 1013, л. 16-18, 20). Так, из записки Хатаевича известно, что из всех покончивших с собой по РККА в 1924 г. (497 случаев) коммунисты составляли 15%, что в явно усредненном виде позволяет определить для 1924 г. 11 случаев за квартал среди коммунистов по Красной армии (Там же, оп. 68, д. 138, л. 34). Статистические сведения по ВКП(б) в целом и по армии относятся к 1925 г. и 1924 г. Однако то, что они относятся к первому кварталу года, повышает их сравнимость в смысле фактора времени года. Анализ статистических и нестатистических источников позволяет сказать, что в начале 1924 г. число самоубийств было заведомо ниже, чем в начале 1925 г. Поэтому при отсутствии других сведений по РККА для 1925 г. можно, на мой взгляд, в дальнейшем опираться на суммарные сведения по первым кварталам 1924 и 1925 гг., принимая во внимание, что общая цифра будет заведомо ниже реальной. Объединив сведения из справки Смиттен по ВКП(б) в целом и справки Хатаевича по РККА, получим, что за первый квартал реконструированного года произошло 92 случая самоубийств среди коммунистов как минимум.

Мы не располагаем более точными сведениями о количестве самоубийств по СССР, чем число листков регистрации, поступавших из ЗАГСов в ЦСУ, поэтому примем его за отправную точку. Для 1925 г. общее число случаев по ним 6303. По возрастным группам с 18 до 59 лет количество листков регистрации составило 5210.

Таким образом, из всех покончивших с собой в 1925 г. доля коммунистов была 7% как минимум. Для армии, напомним, эта цифра составляла 15%. «Коммунистическая прослойка» среди покончивших с собой была огромной. Для наглядности и сравнения приведем эти сведения в таблице 1.

Следовательно, если рассматривать «коммунистическую прослойку» в качестве своеобразного коэффициента «вторжения», «интеграции» коммунистов в общество, в его отдельные группы и слои, можно сказать, что в группу лиц суицидального поведения им удалось интегрироваться весьма существенно. Даже реконструкция статистической картины по заведомо уменьшенным данным показывает остроту проблемы, возникшей в середине 1920-х гг.

* * *

«Всплеск самоубийств» хоть и был датирован 1925 г., но реально продолжался гораздо дольше. Не случайно, в 1926 г. в секретной справке о самоубийствах в Красной армии начальник информстатотдела ПУРа Черневский констатировал, что «уже прошло более года, как ПУРом заострен вопрос о самоубийствах в армии, однако до последних дней вопрос о них остается актуальным и требующим напряженного внимания» (Там же, ф. 17, оп. 84, д. 1013, л. 16). Конечно, изучавшие проблему в 1920-е гг. пытались выяснить, почему же растет число самоубийств в партии и комсомоле, что является почвой, социальным фоном этого явления и, наконец, какие меры следует предпринять, чтобы приостановить начавшийся процесс. На все эти вопросы позволяют ответить итоги специальных обследований, справки ответственных работников ЦК. Как уже указывалось, в таких документах три основных содержательных пласта – изложение конкретных фактов, предсмертные записки, статистические результаты обследований и условия их проведения. В этот материал интегрированы субъективные моменты – оценка факта самоубийства ближайшим окружением и выводы обобщающего характера, сделанные сотрудниками, изучавшими проблему в середине 20-х гг.

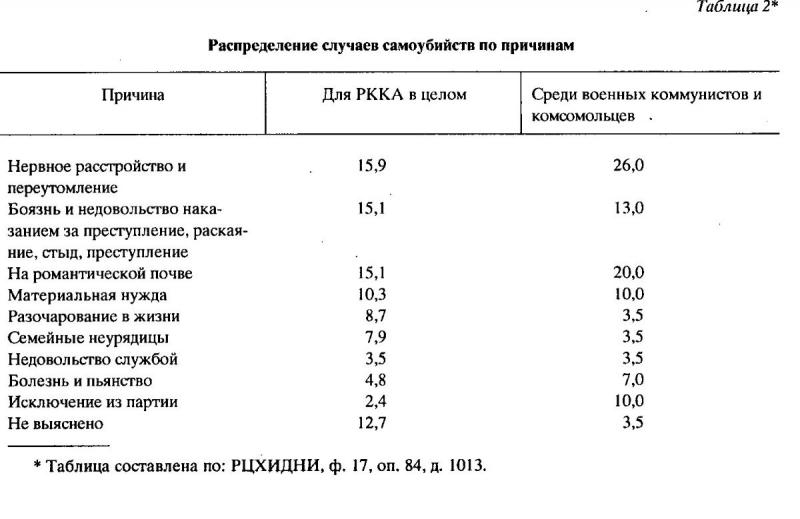

Остановимся на мотивах самоубийств. В половине или более случаев (и это справедливо не только для 1920-х гг.) причина остается невыясненной. Более того, в одном случае самоубийства почти всегда обнаруживается одновременно несколько причин, поэтому речь может идти только о главной, «доминантной». Статистика самоубийств в этом смысле не может быть абсолютно точной, она дает возможность наметить или понять лишь основную тенденцию. Среди них партийные работники выделяли тяжелое материальное положение; недовольство жизнью и службой; семейные неурядицы; преступления по службе; тяжелые болезни (нервные, венерические и т.п.); романтическую подкладку (Там же, оп. 68, д. 138, л. 34); моральное разложение (систематическое пьянство, разврат, половое извращение (Под «половым извращением» в партийных документах 20-х гг. понималась, как правило, супружеская неверность) и т.п.); результат неправильного подхода отдельных работников парткомов и др. органов (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 68, д. 138, л. 37-38). Сотрудники Политуправления Красной армии называли несколько иные причины, хотя и близкие по сути: нервные расстройства и переутомления; боязнь и недовольство наказанием за преступление, раскаяние, стыд, преступления; на романтической почве; материальная нужда; разочарование в жизни; семейные неурядицы; недовольство службой или своей должностью; болезнь и пьянство; исключение из партии (Там же, оп. 84, д. 1013, л. 18). Приведем общее распределение случаев самоубийств по Красной армии (см. табл. 2).

Проанализировав данные таблицы в целом, можно заметить, что для коммунистов в существенно большей степени были характерны самоубийства из-за нервного растройства и переутомления, исключения из партии, на романтической почве, а также в результате болезней и пьянства. Красноармейцы без партийных и комсомольских билетов в большей мере страдали от разочарования в жизни и семейных неурядиц. Самоубийства по поводу «преступления и наказания» и на фоне недовольства службой случались с равной частотой в той и в другой группах.

Причины самоубийства в каждом отдельном случае тесно переплетаются. Из документов видно, что тяжелое материальное положение и нервные заболевания, как правило, тесно связаны с недовольством службой и разочарованием жизнью (Там же, л. 19). Практически все случаи сопровождаются «нервным расстройством, издерганностью и измотанностью его совершающего» (Там же, оп. 68, д. 138, л. 37).

Вспашка советских полей тракторами. Фото: 1926 г.

Вспашка советских полей тракторами. Фото: 1926 г.

Состояние здоровья, неврастения были не только фоном суицидального поведения, но и важнейшей проблемой для партии вообще и партийного аппарата в особенности. Это подтверждают результаты работы партийно-врачебных комиссий, сформированных одновременно в Алтайском и Нижегородском губкомах (Известия ЦК ВКП(б), 1925, № 11-12 (86-87). С. 15; РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 68, д. 138, л. 51-53 об.). Они констатировали отсутствие здоровых коммунистов, указали основные группы заболеваний (неврастения, сердечнососудистые и заболевания легких) в зависимости от рода выполняемой работы (партийная, советская, ОГПУ). Председатель медицинской комиссии при Алтайском губисполкоме врач И. В. Григорьев в предисловии к отчету отмечал, что «РКП вообще представляет собой слишком интересный и вполне исторически новый психофизиологический материал, чтобы ограничить огромную только лишь сейчас нарождающуюся проблему о коммунистической психофизиологии» (Там же, л. 52.). Каковы же основные, с медицинской точки зрения, заболевания, характерные для этого нового психофизиологического типа? Проведенное на Алтае обследование охватило 163 человека, из которых 54 были работниками губернского масштаба, 59 – уездного и 10 – районного. Поскольку заболевания в большинстве случаев комбинировались друг с другом, то представленные в отчете проценты – не абсолютные. После диспансеризации оказалось, что больных неврастенией и прочими нервными заболеваниями было 124 человека (76,4%), туберкулезом и катаром верхних дыхательных путей – 103 (63,7%), ревматизмом – 80 (49,8%), малокровием – 69 (42,5%), сердечными заболеваниями – 47 (29,3%). Комиссия признала удовлетворительным здоровье только одного человека (Там же, л. 52 об.). Аналогичные данные имеются также и по Красной армии. Дивизионный врач Ветроградов оценивает состояние красноармейцев следующим образом: среднего развития – 74%; слаборазвитых – 14% и хорошо развитых – 12%. Далее Ветроградов отмечает, что «значительно хуже физическое состояние командного состава, среди которых мы имеем, считая старшин и средний комсостав, около 25% неврастеников и малокровных и до 15% больных катаром верхушек легких с подозрением на туберкулез, 3% сердечных больных, 1% ревматиков и 3% с хроническим бронхитом» (Там же, оп. 84, д. 953, л. 17).

Однако в своих обобщениях комиссия Алтайского губкома пошла дальше. Она распределила наиболее распространенные заболевания в зависимости от уровня партийной и советской работы. В результате стала очевидной главная закономерность – с повышением уровня работы возрастала доля больных по трем группам наиболее распространенных заболеваний. Так, например, неврастенией и прочими нервными заболеваниями болели: среди работников губмасштаба – 82,2%, уездного – 76,6%, среди прочих – 58%. По туберкулезу показатели распределялись соответственно как 72,3%, 66,1% и 46%. Врач И. В. Григорьев отметил также специфику выявленных нервных заболеваний: «Мне не пришлось зарегистрировать, – писал он, – ни одного случая застарелой («хронической») неврастении; наоборот, все неврастеники, прошедшие передо мной, есть носители свежих, молодых форм неврастении различной силы и характера, появившихся вследствие реактивного перенапряжения нервно-психической сферы и выражающие собой непосредственный результат влияний революционной работы и связанных с нею биопсихологических мытарств» (Там же, л. 53 об.).

Для объяснения причин этой «молодой» неврастении существует масса как архивных, так и опубликованных материалов личного происхождения, прежде всего. В настоящей статье ограничимся двумя цитатами, принадлежащими людям, стоявшим по разные стороны социальной катастрофы. Первое высказывание принадлежит участнику Гражданской войны И. М. Горелову, которого в 1925 г. из-за непролетарского происхождения не приняли в Коммунистический университет им. Я. М. Свердлова. И. М. Горелов так описывает свои заслуги перед партией: «... я безусым 18-летним мальчишкой с беззаветной преданностью добровольно бросился защищать завоевания революции, меня никто не гнал. ... Нужно было во имя партии и революции производить массовые растрелы – расстреливал. Нужно было сжигать целые деревни на Украине и в Тамбовской губ. – сжигал, аж свистело. Нужно было вести в бой разутых и раздетых красноармейцев – вел, когда уговорами, а когда и под дулом «нагана» (Там же, оп. 68, д. 153, л. 1).

Агиттелега на площади Урицкого в Ленинграде. Фото: 1925 г.

Агиттелега на площади Урицкого в Ленинграде. Фото: 1925 г.

Вторая цитата представляет противоположную точку зрения, она из «антисоветского» письма. Его автор написал на имя Ленина в 1918 г. о коммунистах следующее: «Их взгляд на мораль слишком примитивен, и поэтому посягнуть на любое право человека и даже на самое святое – право на жизнь не представляет затруднений. ...Я считаю безумием передавать почти неограниченные полномочия в руки людей, у которых слабо работают сдерживающие центры и у которых к тому же разжигают классовую ненависть, понимаемую ими довольно своеобразно» (Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918 – 1932 гг. М., 1998. С. 45-46). В письме подчеркиваются характерные обстоятельства – общая истерия революции и примитивный взгляд на мораль, на право на жизнь. Сочетание подмеченных факторов в 1918 г. находило выход в массовом насилии, в котором волей или неволей участвовали коммунисты и где они получали «навык убивать». Но в годы относительного затишья, в послестрессовый период это вело, в частности, к депрессивному состоянию и самоубийствам. В этом смысле игнорирование права на жизнь распространялось ими и на собственную, а навык убивать часто делал способ ухода весьма ординарным. Характерный случай описывается в материалах ГлавПУРа РККА: «Помком взвода Гилеев, на почве нервного расстройства, построил своих красноармейцев и скомандовал «Внимание» – и выстрелил в себя» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 84, д. 1013, л. 18).

Некоторые совершали самоубийство, как Гилеев, в одночасье, другие же – пройдя через депрессию, разочарование жизнью, несоответствие идеальной модели социальных отношений реальной ситуации. Случаи второго типа были отнесены к группе – «разочарование жизнью», «недовольство жизнью и службой». В документах приводится большое число фактов, когда покойный оставлял записку «устал жить, надоело жить» (Там же). На то, что «разочарованье в жизни» как причина самоубийств «носит отпечаток и отражение Гражданской войны» (Там же, л. 20), указывали сотрудники политуправления Красной армии. В этой связи приводятся такие строки из предсмертных записок: «Нет родных – все погибли»; «Сбился с пути, трудно разобраться в жизни» (Там же).

Другая-наиболее важная, – на мой взгляд, сторона этого разочарования, не была замечена сотрудниками, проводившими обследование, – несоответствие идеальной социальной модели и реальной жизни. Так, незадолго до самоубийства арттехник Франк часто говорил товарищам: «Больше нет сил, меня грызет тоска за все ненормальности в части» (Там же, л. 19). В сводке информотдела ЦК ВКП(б) б болезненных явлениях в партийных организациях от 28 марта 1928 г. приводится следующий случай: «Руководящая группа работников (не только узкий круг верхушки) в течение 2, а местами и 3 лет систематически занималась пьянством, кутежами, дискредитированием на этой почве партии, картежной игрой, растратой государственных денег, вербовкой в специальных целях сотрудниц учреждений и т.п. (Иркутск, Славгород, Херсон, Вельск). ... Для всех этих организаций является характерной атмосфера замалчивания, безнаказанности и круговой поруки со стороны ответработников. В этом отношении следует особо отметить факт самоубийства в Славгороде одного партийца в знак протеста против режима в организации» (Там же, оп. 85, д. 212, л. 3). И если в случае самоубийства арттехника Франка налицо безысходность и отчаяние, то самоубийство в Славгороде – прямой и открытый вызов, протест против новорожденного коммунистического цинизма.

В архивных материалах встречаются такие предсмертные записки как «я не способен на большую работу», «не знаю, зачем жить, для кого я нужен». Весьма показательна записка, оставленная красноармейцем, следующего содержания: «Задачи стоят большие, у меня нет нужных умственных способностей» (Там же, л. 20). Эту записку, что примечательно, сотрудник ГлавПУРа РККА комментирует как перегрузку на службе.

Школа для взрослых. Ликвидация неграмотности. Фото: 1925 г.

Школа для взрослых. Ликвидация неграмотности. Фото: 1925 г.

Несовпадение реального и идеального в сознании борцов периода Гражданской войны было точно передано А. Толстым в рассказе «Гадюка». В материалах обследования, проведенного ЦК партии, также описывается несколько случаев такого рода. Выявляя повод самоубийства Луковецкого, сотрудник ЦК приводит следующие факты его биографии: «Бывший курсант краском, удостоившийся отличия со стороны Троцкого, как боевик был переброшен из Харькова в Сумы. ... В оставленном письме (в организацию и к т. Троцкому) жалуется на невнимание к старым революционерам-бойцам, к которым себя причисляет, на несправедливое отношение к себе... И, наконец, пишет, что не может понять настоящую действительность, упомянув помилование Савинкова» (Там же, оп. 68, д. 138, л. 42-43).

Неприятие повседневно-бытовой стороны нэпа, явное несоответствие тому, «за что боролись» на фоне нервного переутомления и крайняя форма реакции на повседневные события отличает другой случай, приведенный в материалах обследования ЦК партии. «Комсомолец Мамалыга работал на селе... Секретарь райкома снял его с должности, как несоответствовавшего своему назначению... он попал в тяжелую нужду и неимоверно голодал. Перед самоубийством Мамалыга был в Одессе, где видя одесскую обстановку, вернувшись на село, делился об этом со своими товарищами комсомольцами, что «мы, мол, голодаем, а там с жиру бесятся», причем однажды вечером, взяв винтовку, он пошел на могилу какого-то товарища и там застрелился» (Там же, л. 39). В этом случае прослеживается комплекс причин (тяжелое материальное положение, неудачи на службе, разница в материальных условиях города и деревни периода нэпа) и ритуальный характер самоубийства. Скорее всего, он пошел на могилу своего товарища – верного борца – рассказать об увиденных «ненормальностях», пожаловаться на несправедливость происходящего не только по отношению к нему лично (самоубийство произошло не сразу после снятия с должности), а на неправильность устройства жизни, вообще, когда такие как он, Мамалыга, остаются не только вне игры, но и просто бедствуют.

О сходном комплексе причин говорит и случай уездного военного комиссара г. Мангана (Фергана) Худякова. У него сильно нуждались родители, была «усталость в работе, неврастения, пожалуй, да», как сам он оценивал свое состояние. Но, кроме того, в предсмертном письме к заворгу укома и в обком Худяков писал о ненормальном отношении к нему как к члену партии и как военкому (его ни разу не пригласили ни на одно заседание оргколлегии укома и фракционное заседание уисполкома) (Там же, л. 43). На фоне неврастении, материальных проблем налицо и ситуация личной невостребованности, выключенности из политизированной повседневности. Видимо, Худяков по своим личным качествам (неадекватная для периода мирной волокиты реакция, «неудобность» в личных отношениях с окружающими и т.п.) «не вписался» в микроклимат местной партийной и советской среды. Эта невостребованность проявлялась и в случаях самоубийств, причиной которых было исключение из партии. Таких случаев в Красной армии за первый квартал 1925 г. было 10% (см. табл. 2). В этой ситуации причиной самоубийства было исключение из партии как ближайшее и наиболее серьезное событие, но оно обычно происходило не на пустом месте, а было следствием все тех же психологических, идеологических и морально-нравственных проблем. Как правило, события развивались следующим образом: под влиянием перегрузки, утомления, непомерных требований и ответственности, материальной нужды и неопределенности коммунист переживал серьезный внутренний кризис, чувствовал безысходность и собственную ненужность. В большинстве случаев он начинал пить, а когда его исключали из партии, это воспринималось уже как последняя капля. Отчаяние и чувство гнетущей невостребованности поглощало человека, и он совершал непоправимый поступок.

Самоубийства середины 20-х гг., как показывают приведенные случаи и архивные материалы, были резкой, экстремальной реакцией на происходящее. Эта реакция, на мой взгляд, была вызвана протестом чисто бытовым, непосредственным образом вытекавшим из организации советской повседневности, неустроенного быта с заунывной текучкой, из необходимости добывать хлеб насущный не с шашкой в руках, а присутствуя на рабочем месте с раннего утра до позднего вечера. Но и в этой серой повседневности были специфические факторы, подталкивавшие именно коммунистов к экстремальному поступку. Прежде всего – это обязательное участие в разного рода заседаниях, и совещаниях и т.п. В материалах обследования ЦК партии прямо указывалось, что «среди всех покончивших с собой имели место также несколько случаев самоубийств партийцев на почве перегрузки работой и различными обязанностями, по крайней мере, в оставленных записках они указывали на перегруженность и невозможность справиться со всеми обязанностями, как на основную причину, толкнувшую их к необходимости покончить с собой» (Там же, л. 44). Одновременно с этим военные писали, что «подъем кривой в начале 1925 года свидетельствует об утомлении в результате зимней учебы» (Там же, оп. 84, д. 1013, л. 17). В контексте выявления причин самоубийств орграспредотдел ЦК провел несколько обследований бюджета времени коммунистов. Так, в частности, было проведено обследование некоторых производственных ячеек Тульской области. В его результатах констатировалось, что «секретарь ячейки депо несет 9 следующих обязанностей: 1) секретарь ячейки; 2) член райкома; 3) член губкома; 4) член горсовета; 5) член фракции учпрофсожа; 6) член производственной комиссии; 7) член правления клуба; 8) член месткома; 9) парткор» (Там же, оп. 68, д. 106, л. 19.). Этот бедолага в течение месяца «должен был участвовать в 49 различных собраниях, совещаниях по 25-ти разнообразным отраслям работы. На это в общей сложности им было потрачено 155 часов, т.е. около 18 рабочих дней, или более 5 часов в день. ... Сюда не вошли 3 поездки в подшефную волость, на которые потрачено 78 часов» (Там же, л. 19-20). Далее в материалах обследования отмечается, что «в общем на активных работников ячейки приходится от 5-15 различных нагрузок и от 35-60 заседаний, совещаний, собраний и т.д. в месяц. Середняки имеют от 3-5 и 6 нагрузок и от 25-30 заседаний, собраний, совещаний и т.д. в м-ц» (Там же, л. 23). Аналогичная картина была и в Красной армии. Врач Ветроградов писал, что «вечернее время занято у красноармейцев в Ленуголках ... Клубная работа заканчивается иногда в 12 час.» (Там же, оп. 84, д. 953, л. 17) У командного состава, отмечал Ветроградов, «рабочее время превышает всякую физиологическую норму... В общем счете нагрузка командного состава выражалась 14-15 часов ежедневно» (Там же). В этой ситуации, естественно, возникали семейные неурядицы, не было времени на сон, отдых и тем более на чтение. Не приходилось удивляться, что «подавляющая часть этих т.т. из числа особенно нагруженных абсолютно не имеет возможности следить за текущей прессой» (Там же, л. 25).

Женщины на демонстрации по случаю Международного женского дня. Фото: 1925 г.

Женщины на демонстрации по случаю Международного женского дня. Фото: 1925 г.

Такая перегрузка на фоне общей истощенности, психологических переживаний, бытовой неустроенности, отсутствия четких моральных и нравственных устоев, вызванных сменой идеологических ориентиров, приводила к росту числа самоубийств, поскольку воздействие каждого из названных факторов не уменьшалось, а лишь продлевалось во времени с перспективой уйти в бесконечность.

Кроме перечисленных «коммунистических» причин, т.е. причин основных, «доминантных» именно для коммунистов, существовали еще и «общечеловеческие» факторы суицидального поведения. В их числе мы оставим в стороне чисто личные – любовь, ревность, измену и т.п., а также неизлечимые болезни, семейные неурядицы, пьянство – и остановимся на проблеме «преступления и наказания», а также на материальных трудностях. Совершение преступлений, главным образом, служебных, и материальные неурядицы не принадлежат, на мой взгляд, к числу чисто «коммунистических», т.е. непосредственным образом вытекающих из специфических особенностей коммунистического социального опыта, психологии и быта. Эти причины в большинстве случаев относятся к «общечеловеческим», оставаясь при этом социальными по своей сути.

Обе причины занимали весьма существенное место в общем распределении случаев суицида, причем составляли приблизительно равные доли как среди красноармейцев, так и среди коммунистов и комсомольцев. Причина, которую можно назвать «преступление и наказание», имела место в 15% случаев среди красноармейцев и в 13% среди коммунистов и комсомольцев. Суицидальное поведение из-за материальных проблем занимало одинаковое место в распределении причин самоубийств, как среди партийных, так и среди беспартийных красноармейцев, и составляло 10%. Как и в остальных случаях, действие этих факторов проявлялось вместе с другими – общим неврастеническим фоном, разочарованием, болезненным состоянием. Наиболее характерной чертой, прослеживаемой для суицидального поведения по группе «преступления и наказания», является то, что «самоубийство как мера избежать наказания, совершенно несообразно с тем преступлением, которое совершено» (Там же, оп. 84, д. 1013, л. 19). В архивных материалах есть такие примеры: комсомолец покончил с собой, потеряв секретный пакет, другой заснул на посту, а когда это обнаружилось, тоже покончил самоубийством (Там же). В РЦХИДНИ сохранился довольно любопытный документ – сочинение начальника штаба легкого артиллерийского полка 3-й Крымской дивизии члена РКП(б) с 1909 г. Лейтендорфа от 15 сентября 1925 г., озаглавленное «Мои мнения о самоубийствах в Красной Армии вообще». Среди длинных рассуждений общего характера есть четкая классификация причин самоубийств для разных групп красноармейцев. Для красноармейцев и младшего командного состава Лейтендорф называет наиболее часто встречающиеся: «1. Повышенная требовательность несения службы в связи с кампанией по укреплению дисциплины. 2. В отношении хозяйственников – неумелость и большая ответственность за порученное дело» (Там же. д. 953, л. 31). При изучении материалов о самоубийстве Спадчего, которое подробно обсуждала на закрытом партийном собрании ячейка Кавшколы, выступавшие курсанты отмечали, что «фон самоубийства Спадчего: курс на поднятие дисциплины, который не гибкий, аресты, бывшие так модны в то время, сделали обстановку тяжелой для работы. ... Партийная демократия была ограничена, работа ослабла, особенно не было спайки между рядовыми партийцами и командирами...» (Там же, л. 38) Сейчас, конечно, не представляется возможным выяснить, по какой именно причине было включено самоубийство Спадчего в статистические сведения, но важно отметить, что, неоднократно подчеркивая общую атмосферу жесткой дисциплинарной ответственности, вплоть до арестов, партийное собрание вынесло, тем не менее, решение: «Основной причиной самоубийства члена ВКП(б) Спадчего закрытое партийное собрание считает: его партийную невыдержанность и неустойчивость, а также болезненное психическое состояние» (Там же, л. 40).

В контексте проблемы самоубийств курс на поднятие дисциплины был лишь очередным новым фактором психологического давления, а наказание за малейший проступок и страх перед ним были неимоверным прессингом, который не выдерживала покалеченная психика красноармейцев в 1925 г.

Инспекция летного состава Красной Армии. Фото: 1925 г.

Инспекция летного состава Красной Армии. Фото: 1925 г.

Фактором постоянной подавленности было отсутствие денег. В армии самоубийства из-за материальных невзгод стояли на четвертом месте. В материалах обследования приводится случай, когда покончил с собой переписчик, получавший 2 руб. 20 коп., имевший двоих детей. Имеются такие записки как «семья голодает», «родители сильно нуждаются» и т.п. Анализируя архивные документы о материальном положении коммунистов и представителей других социальных групп советского общества 20-х гг., можно сказать, что рядовые коммунисты ничем не отличались по оплате труда от рабочих и служащих соответствующей должности и квалификации. Однако, как уже отмечалось, коммунисты несли массу общественных нагрузок, и, следовательно, были лишены свободного времени и не могли зарабатывать дополнительно. Это приводило к тому, что их материальное положение было гораздо хуже, чем у беспартийных. Под влиянием экономических условий второй половины 20-х гг., когда в городах процветала нэповская торговля и рыночные отношения, члены партии оказались заложниками «коммунистической аскезы», которая навязывалась им принудительно, как бы по определению. Ведь об участии коммуниста в предпринимательстве и торговле речи не могло идти. Бюрократический аппарат, непомерно раздутый во времена «военного коммунизма», переживал постоянные сокращения и чистки, теперь на службе был нужен не столько партийный билет и идейная подкованность, сколько квалификация и образование. Ветераны Гражданской войны часто оказывались безработными и бедствовали. При изучении материалов о будничной жизни, повседневных проблемах рядовых коммунистов возникает такое впечатление, что все было плохо: здоровье потеряно, нервы расшатаны, свободного времени не было, идеалы юности разрушены, социальные перспективы туманны, бытовые условия – ужасны, а денег постоянно не хватало. Для депрессивного состояния в принципе достаточно лишь одной из названных причин. Из документов же ясно, что практически постоянно присутствовали почти все названные факторы. Люди с наиболее уязвимой психикой уходили из жизни. В широком источниковом контексте, при использовании большого количества документов о коммунистическом, рабочем, армейском и студенческом быте 20-х гг. суицид не воспринимается как экстраординарное явление. Конкретные случаи самоубийств часто предопределены логикой повседневности. Такое впечатление, что они носят как бы «бытовой», ординарный характер, не являются чем-то из ряда вон выходящим, а мысль о них как бы постоянно витает в воздухе. Гнетущая атмосфера распространялась не только на коммунистов, но и на их близких. Семья оказывалась в тяжелом положении, становилась заложником постоянного психологического стресса. Эту обстановку ярко описывает в своем дневнике Литвинов – студент Института красной профессуры в 20-е гг. Речь идет о его соседке по общежитию ИКТТ, которая не была коммунисткой. «У нас пыталась покончить самоубийством, – пишет Литвинов, – молодая красивая нежная жена механика, одна из столь редких теперь, – в наше время огрубевших женщин в сапогах и девушек в полушубках, в эпоху гермафродиток и полуженщин, – женственных женщин. (...) Думал ли я, что она будет стреляться скорее моего. (...) Ходят разные слухи. Я, однако, думаю совсем иное. Кажется, ей просто надоела эта жизнь – грязная, серая, нудная, в коммунистической казарме. Воспитанная в красоте (это сейчас видно), она не могла перенести прелестей нашего Страстного монастыря с его обычаями, которые претят мало-мальски эстетически развитому человеку, с его вонючими коридорами, с его коммунизмом и его красными профессорами, с его жизнью нараспашку, на ладони, на виду у всех. В жизни души, рожденные для красоты, ищут тайного уголка. (...) Без него жить совершенно невозможно для многих людей. А в жизни коммунистов этого укромного уголка нет. Опротивела ей наша жизнь, опротивел и муж, хотела вырваться, сил не хватило, взяла и стрелялась» (Птицегонство надоело до смерти. Из дневника И. И. Литвинова. 1922 г.... С. 103). Литвинов точно подметил главную черту коммунистического быта: «жизнь нараспашку, на ладони, на виду у всех», отсутствие условий для какой бы то ни было частной жизни. Он не только описывает конкретный случай, очевидцем которого он был, но и невольно «проговаривается» об ординарности суицидального поведения в коммунистической среде («Думал ли я, что она будет стреляться скорее моего»). Строки дневника характеризуют общую обстановку середины 20-х гг. Обреченность выражена в идущих по нарастающей глаголах «опротивела», «хотела вырваться», «сил не хватило», «взяла и стрелялась». В них – последний эмоциональный вплеск, переходящий в полное и безнадежное отчаяние, после которого холодное, рассудочное, почти обыденное «взяла и стрелялась». Стиль изложения подчеркивает ординарность исхода. Просто так, как будто речь идет не о самоубийстве, а о чем-то будничном и привычном.

Студенты московского университета. Фото: 1925 г.

Студенты московского университета. Фото: 1925 г.

«Всплеск самоубийств» в партийной среде был серьезной проблемой, которая подробно изучалась партийными органами и заставляла их искать причины суицидального поведения, формировать отношение к нему в партийной среде. Поэтому нельзя согласиться с Н. Б. Лебиной, которая пишет, что «даже простые размышления в этом направлении становились невозможными в условиях формировавшейся монопольной большевистской идеологической системы» (Лебина Н. Б. Указ. соч. С. 36). Это положение определенно справедливо для 30-х гг., но в 20-е гг. и особенно в середине десятилетия формирование официальной позиции по поводу суицида еще не закончилось, четкой концепции не было, проблема обсуждалась на партийных собраниях и конференциях, в партийной печати и уж, тем более, плюрализмом полны закрытые партийные документы. Кстати, сама Н. Б. Лебина приводит несколько примеров обсуждения суицидальных поступков в широкой молодежной и рабочей среде именно в конце 20-х гг. Здесь, вероятно, еще раз проявилась та существенная разница в степени идеологического прессинга 20-х и 30-х гг., которая четко прослеживается, например, при изучении проблемы широты статистического наблюдения и закрытости статистики (Эта разница в степени идеологического «зажима» наиболее четко видна при источниковедческом анализе партийной статистики. См.; Тяжельникова В.С. Состав территориальных партийных организаций в конце 20-х гг. (Опыт количественного анализа по материалам Всесоюзной партийной переписи 1927 г.) // Вопросы истории КПСС. 1990. № 1. С. 70-81). Если для 30-х гг. вывод Н. Б. Лебиной о том, что «советская система предпочитала рассматривать самоубийства лишь с политической точки зрения» (Лебина Н. Б. Указ. соч. С. 37) может быть признан в целом справедливым, особенно применительно к «коммунистическому суициду», то в 20-е гг. ситуация была абсолютно иная. Изучение суицидального поведения в партии, армии и комсомоле во второй половине 20-х гг. находилось в контексте исследования социального фона этого явления. Как уже отмечалось, проводились обследования бюджета времени коммунистов, их материального положения, здоровья и чисто бытовых моментов. Иногда складывается даже обратное впечатление: изучавшие суицид партработники как будто намеренно игнорируют идейный аспект некоторых случаев, они абсолютно не видят мировоззренческого кризиса, который проявлялся на индивидуальном уровне. На раннем этапе изучения этих документов мне казалось, что партийный аппарат намеренно затушевывал идеологический кризис в партии 20-х гг. По прошествии времени и после изучения дополнительных материалов представляется, что никакого умысла здесь не было. Ситуация была приблизительно такая: в суицидальном поведении главной составляющей была гнетущая повседневная атмосфера. Идеологическая компонента присутствовала в коммунистическом суицидальном поведении опосредованно. Это были не самоубийства в знак политического протеста (как, например, самосожжение в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию в 1968 г.), а поступки, вызванные неприятием нового коммунистического цинизма, новой нэповской социальной несправедливости, собственной невостребованности в жизни и отсутствием четких социальных перспектив. И именно этот основной, повседневный аспект увидели современники, изучавшие эту проблему. Всплеск «коммунистического суицида» рассматривался ими под влиянием того, что «лишения и потрясения, пережитые партийцами в годы Гражданской войны, начинают особо сказываться только за последние год-два в виде всяческих заболеваний, а также увеличения числа самоубийств» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 68, д. 138, л. 44). Меры преодоления этой ситуации должны идти «по линии улучшения материального положения, установления более чуткого и вдумчивого подхода к отдельным товарищам со стороны соответствующих руководителей и руководящих органов и по линии более полного выявления состояния здоровья низового партийного актива» (Там же, л. 45). Военные писали, что срочно необходимо «подлечить, дать отдых, разгрузить наш начальствующий состав – вот те меры, которые нужны для уменьшения количества самоубийств» (Там же, оп. 84, д. 1013, л. 19). Реализация этих мер привела, в частности, к становлению системы спецполиклиник и больниц, санаториев и домов отдыха для партийной, советской и комсомольской номенклатуры.

Сочи. Фото: 1927 г.

Сочи. Фото: 1927 г.

Самостоятельным вопросом была политическая оценка самоубийств, формирование официальной версии причин суицидального поступка. С одной стороны, суицид вполне вписывался в идею коммунистической жертвенности, борьбы, невзирая на средства, которые будут оправданы благой целью. С другой стороны, для правящей партии, насаждавшей свою гегемонию всеохватно, коммунистический суицид был крайне опасен, потому что показывал отсутствие единства внутри нее. Применительно же к рядовым гражданам он настораживал, поскольку был проявлением самостоятельности личности в решении собственной судьбы, а самостоятельность вообще, и такая крайняя ее форма в особенности, не входила в планы коммунистического руководства. Кроме того, самоубийства в целом, без анализа мотивов, являются симптомом общественного неблагополучия, о котором не могло быть и речи в стране, строящей социализм.

В 20-е гг. можно еще проследить обе точки зрения на суицид. Так, Лейтендорф писал: «Покушение на жизнь, с одной стороны, следует рассматривать отсутствием силы воли у данного индивидуума, а с другой стороны, имением налицо этой силы воли у покушавшегося, вызванной решительным действием, всегда на что-нибудь обоснованным» (Там же, оп. 84, д. 953, л. 31). Автор еще не сформулировал для себя однозначно, является ли самоубийство уходом от борьбы или же какой-то специфической формой ее продолжения. В любом случае он признает наличие у самоубийцы воли, которая требуется для ухода из жизни. Инструктор ЦК партии Хатаевич также отмечает, что «на самые факты в партийных кругах реагируют всяко, но в большинстве случаев масса – партмасса относится к ним отрицательно и при обсуждениях на ячейках все выступающие осуждают самоубийство» (Там же, оп. 68, д. 138, л. 44). Эта оценка показывает, что официальное партийное руководство еще допускало в принципе дискуссию по этому вопросу, хотя и оценивало самоубийства «как крайнюю форму разложения» (Там же, оп. 84, д. 1013, л. 19). Это подтверждает и обсуждение самоубийства Спадчего на собрании ячейки Кавшколы. Мациевский – секретарь ячейки – в начале собрания четко обозначает официальную версию: «Самоубийство обрисовывает его как малодушного члена партии. Коммунист, который стреляется, не есть коммунист, ибо коммунист должен быть стойким борцом во всех трудных моментах» (Там же, д. 953, л. 36). Но на собрании возникает обсуждение, которое переходит в незапланированное русло. Отношение к самоубийству состояло из двух моментов – из политической оценки этого факта на партийном собрании и из отношения к похоронам и участию в них. Именно отношение к организации похорон и участию в них коммунистов было наиболее уязвимой стороной. Очень часто, даже дав политическую оценку на собрании ячейки, коммунисты участвовали в похоронах, помогали родственникам в их организации. При обсуждении самоубийства Спадчего, после того, как все присутствовавшие должны были бы согласиться с оценкой секретаря Мациевского и выразить резко негативное отношение к случившемуся, слово берет курсант старшего курса Медников. Он возражает косвенно, как бы недоумевает по поводу такой прямолинейности. Суть его выступления изложена в протоколе так: «Покончивший самоубийством т. Спадчий похоронен как собака, тогда как знает случай самоубийства не рядового партийца, работавшего в ВЦСПС, где Троцкий произносил речь. Отсюда он делает выводы, что у нас есть деление на рядовых и верхушки» (Там же, л. 38). Именно в организации похорон наиболее часто проявлялось несогласие с официальной оценкой. Участие коммунистов в похоронах самоубийцы, особенно в конце 30-х гг., когда самоубийства совершались чаще всего из страха перед неизбежным арестом, было единственной возможностью выразить свое понимание происходившего, разделить логику поступка ушедшего из жизни, показать собственную незастрахованность от этого шага. Случай, когда члены МК ВКП(б) хоронили застрелившегося Фурера, описывает, в частности, в своих мемуарах Н. С. Хрущев (Мемуары Никиты Сергеевича Хрущева // Вопросы истории. 1990. № 5. С. 54).

Хрущев и Сталин. Фото: 1936 г.

Хрущев и Сталин. Фото: 1936 г.

* * *

Анализ архивных материалов и статистических данных, приведенный в статье, дает возможность с неожиданной точки зрения взглянуть на советское общество 1920-х гг., приблизиться к пониманию специфических черт этого исторического времени. Причины суицидальных поступков позволяют выйти на понимание специфических деструктивных моментов и факторов социального дискомфорта, проявившихся в советской повседневности периода нэпа. Можно назвать факторы общие и чисто «коммунистические», т.е. непосредственным образом вытекающие из специфических особенностей коммунистического социального опыта, психологии и быта. Среди общих наиболее сильное воздействие оказывали материальная нужда, бытовая неустроенность, безработица, вынужденная миграция, отсутствие социальных гарантий. Коммунистов, имевших военный и революционный опыт, отличало плохое здоровье, расстроенные нервы, ощущение невостребованности в условиях смены идеологической парадигмы, сильное расхождение нэповской реальности с идеалами революционной юности. Новое миропонимание как часть большевистской идеологии навязывалось столь же безапелляционно, как и прежнее «военно-коммунистическое». Суть же нэповских взглядов на советскую действительность была прямо противоположной идеям мировой революции, которые если еще не канули в Лету, но существенно отдалились в исторической перспективе. Острый мировоззренческий кризис, как следствие замены основного символа веры, переживала вся партия. Эти факторы, главным образом, и вызвали в середине 1920-х гг. всплеск «коммунистического суицида». Причины действовали не линейно, в каждом конкретном эпизоде присутствовало несколько факторов одновременно.

В 1920-е гг. современники изучали случаи и статистику самоубийств. Оценив глубину и опасность кризиса в партии, они верно заметили, что он в значительной мере усугублялся «бытовым» фактором. Такой анализ позволил им правильно выработать новые отношения с партийной номенклатурой, которая с конца 20-х гг. формируется уже на уровне уезда и губернии. Эти отношения включали разные формы «спецобслуживания» – медицинского, продовольственного, материального, жилищного и т.п. Анализ ситуации привел, вероятно, их прямо и косвенно к выводу, что социальная основа коммунистической власти серьезно больна и физически, и нравственно. Поэтому надо было лечить эту основу или заменить ее на более здоровую. Это сделает Сталин, оперевшись на новое поколение коммунистов, заменив каторжные страдания и заунывную «Песню о Щорсе» на «Марш энтузиастов».