Медали Российской империи за отличную службу периода Николая II

Медали Российской империи за отличную службу периода Николая II

Алина Грибулина

Период правления последнего российского императора Николая II характеризуется большим разнообразием наградных медалей. Медали России этого периода насчитывают около 40 разновидностей. Самые массовые награждения производились для поощрения за отличия в «государевой» службе, как в гражданской, так и воинской.

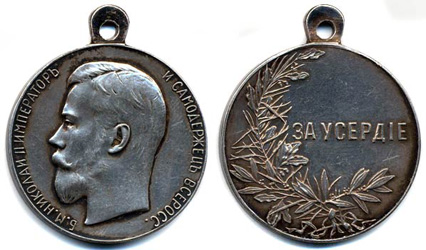

Серебряная нагрудная медаль "За усердие"

Серебряная нагрудная медаль "За усердие"

Период 1894 - 1917 гг. вызывает большой интерес у коллекционеров и исследователей, благодаря большому количеству сохранившихся медалей и документальных источников. Однако, несмотря на кажущуюся близость эпохи и небольшой период, отделяющий нас от нее, об истории учреждения, изготовлении и выдаче многих медалей известно мало.

Медали учреждали указами и «высочайшими» повелениями императора и постановлениями Временного Правительства. Некоторые из них не опубликованы и не вошли в Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ) и Собрание узаконений и распоряжений правительства. Их можно найти только в архивных документах. Медали в этот период выдавали: Капитул Российских императорских и царских орденов, Военно-походная Канцелярия, военное и морское министерства (за участие в войнах, походах и сражениях). После смерти награжденных медали, в отличие от первой воловины XIX в., не возвращали в Капитул орденов (с 1889 г.), они хранились у потомков, но без права ношения.

В царствование Николая II продолжались пожалования медалями, появившимися при других императорах - «За усердие», «За спасение погибавших», «За беспорочную службу в полиции», «За беспорочную службу в тюремной страже», а также вновь учрежденными - «За труды по первой всеобщей переписи населения», «В память 25-летия церковных школ» и другими.

Медали вручаемые нижним чинам полицейских и пожарных команд, а также тюремным стражникам за безупречную службу в должности не менее 5 лет

Медали вручаемые нижним чинам полицейских и пожарных команд, а также тюремным стражникам за безупречную службу в должности не менее 5 лет

Медали носили на шее и на груди на орденских лентах. При пожаловании медалями с надписью «За усердие», как правило, соблюдалось старшинство орденов - сначала выдавали медали на лентах младших орденов и только потом старших; высшей степенью награды считалась шейная золотая медаль на Андреевской ленте. Наградные медали - знаки внешнего отличия - носили почти всегда, для военнослужащих они являлись обязательными элементами военного мундира. Некоторые награжденные носили на гражданской одежде миниатюрные медали и ордена, так называемые «фрачные», но это не было предусмотрено законом.

Золотая медаль "За усердие" диаметром 50 мм, с лентой для ношения на шее

Золотая медаль "За усердие" диаметром 50 мм, с лентой для ношения на шее

Проектные рисунки и штемпеля изготавливали штатные медальеры Санкт-Петербургского (Петроградского) монетного двора: Васютинский С. А., Мартынов П. Г., Стадницкий и др. Штемпеля всех наградных медалей изготавливали только по рисункам «высочайше» утвержденным императором. Медали чеканили из золота и серебра 990 (96) пробы согласно "Уставу монетному". По особым повелениям императора золотые медали с надписью «За усердие» украшали бриллиантами. Как следует из архивных документов, некоторых артисток императорских театров жаловали браслетами с нагрудными золотыми медалями «За усердие».

Стоимость шейных золотых медалей (50 - 51 мм) из чистого золота составляла для казны 90 руб. 70 коп., а нагрудных (размером 30 мм) - 30 руб. Как отмечается в архивных документах, «награжденные таковыми медалями в редких случаях оставляют их у себя, большинство жалуемые медали (шейные) продают за 75 - 80 руб. и взамен их носят медные позолоченные от 3-х до 4-х рублей». В рассматриваемый период было пожаловано очень большое количество золотых медалей. Так, например, только за 1903 - 1907 гг. выдано золотых (всех наименований) - 9984 шейных и 13478 нагрудных. Различные ведомства неоднократно поднимали вопрос о замене чистого золота в наградных медалях на низкопробное или (по примеру многих европейских государств) на бронзовые - позолоченные. И только с началом Первой мировой войны, в связи с резким увеличением количества награжденных медалями и Георгиевскими крестами и расходов государства, 25 мая 1915 г. Совет Министров принял специальное Положение, утвержденное императором, "Об изменении пробы и размера Георгиевских крестов, золотых и серебряных наградных медалей, изготовляемых на Петроградском монетном дворе для Капитула орденов". Проба золотых крестов и медалей была снижена до 56 (583 - метрической), а серебряных - до 88 (916 - метрической). На таких золотых крестах и медалях из сниженной пробы ставился специальный знак в виде женской головки в круге. Размер (и, соответственно, толщина) шейных медалей уменьшался с 50 до 44 мм, а нагрудных - с 30 до 28 мм.

На заседании 20 июня 1917 г. Временное Правительство постановило продолжить награждение медалями «За спасание погибавших» и за сверхсрочную службу. Сохранялись императорские медали, ордена и знаки отличия, из них были удалены короны, монархические надписи и эмблемы. Сразу же после Февральской революции от командующих фронтами, армиями и других высших военных чинов стали поступать предложения о замене на медалях с надписями «За храбрость» и «За усердие» портрета императора Николая II другим рисунком, например, скрещенными мечами или государственным гербом. Вскоре был изменен рисунок Георгиевских медалей: вместо портрета императора стали помещать изображение Св. Георгия Победоносца, поражающего копьем дракона.

Лицевая сторона медали "За усердие" периода Временного Правительства

Лицевая сторона медали "За усердие" периода Временного Правительства

Однако медали с таким изображением на Монетном дворе отчеканены не были. В фондах музеев и частных собраниях встречаются наградные медали Временного Правительства «За храбрость» и «За усердие» с изображением на лицевой стороне Св. Георгия Победоносца, скачущего влево. Они изготовлены в частных фирмах и мастерских.

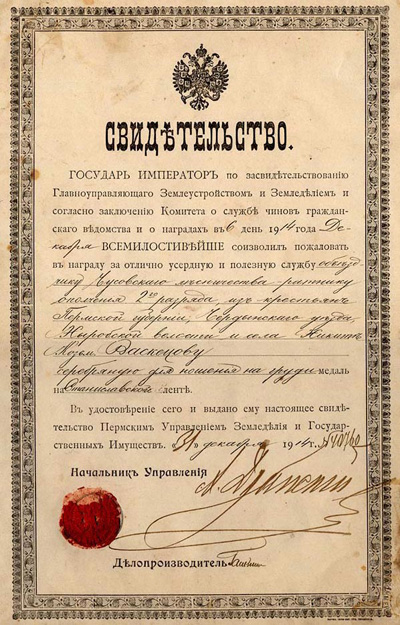

Один из многочисленных вариантов свидетельства выдаваемых награжденному медалью "За усердие"

Один из многочисленных вариантов свидетельства выдаваемых награжденному медалью "За усердие"

Декретом ВЦИК и СНК 16 декабря 1917 г. все существовавшие до этого в России ордена, медали и прочие знаки отличия отменялись.