Между свободой и волей (Судьба Феди Протасова)

Между свободой и волей (Судьба Феди Протасова)

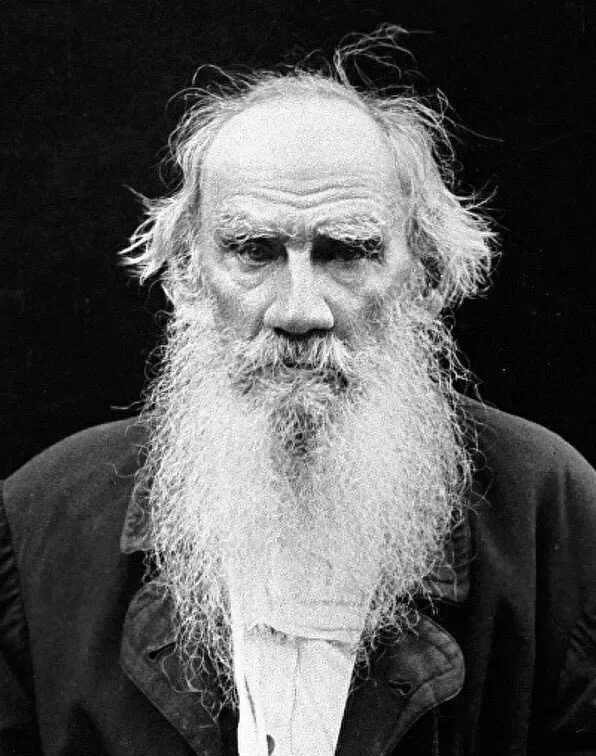

Юрий Лотман

Одним из основных исходных пунктов сознания позднего Толстого является противоречие между динамикой и статикой. Динамика — жизнь, находящаяся в состоянии неопределенности, развитие, не имеющее еще застывших форм и поэтому не поддающееся оценке на языке стабильных систем. В этом смысле становится особенно активным противопоставление этики — как системы, не допускающей противоречий, вечной и неизменной (ср. евангельское «да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого» — Мф. 5 : 37), жизни — как началу постоянного движения.

Это приводило Толстого к весьма сомнительному, с точки зрения христианской ортодоксальности, противопоставлению текучей, динамической, живой этики Христа и уже застывшей в отложившихся формах этики Павла. Эта позиция ставила автора «Живого трупа» в его оценках на грань ереси, с точки зрения церковной ортодоксии. Не случайно у него грешник еще не исчерпавший своей потенциальной возможности воскресения, обладает большей ценностью, чем праведник, над которым никакие искушения уже не имеют власти. Авторский герой Толстого — всегда герой, находящийся в состоянии моральной динамики. Он переживает падение или взлет, но всегда не достигает конечной точки ни в том, ни в другом. Виктор и Лиза чисты, а Федя Протасов — «великий грешник», но Федя Протасов может, пройдя через все искушения, подняться до высших, возможных для человека взлетов («восторгов»), а его жена и Виктор, не зная падения, лишены и взлетов. Они — как те упомянутые в Апокалипсисе праведники, которые «ни горячи» и «ни холодны» и поэтому будут «извергнуты из уст» Христовых. Высокий полет подразумевает противостоящее ему глубокое падение, и, наоборот, падение таит в себе возможность взлета (Характерно, что у Блока полет неизменно вызывает образ падения, а падение — это залог возможного взлета. «Летун отпущен на свободу...» (стихотворение «Авиатор») «Матрос, на борт не принятый», в поэзии Блока прошел все пути падения, но смерть превращает его в святого. «В самом чистом, в самом белом саване» он неотступно напоминает того, кто украшен «белым венчиком из роз». У раннего Горького поэта мы встречаем сходные ассоциации. Можно было бы также указать на синонимию падения и полета в стихах H. Горбачевской:

Только пламенем в пролете

Лестничном живи — гори

Пол иль потолок пробьете,

Руки вздетые мои

<...>

И расквасившись об камень,

Я взлетаю в небеса.

Характерна перевернутая синонимия образов падения Демона и взлета Ангела).

Столь далекий от христианских идей Толстого человек, как Короленко, в «Сне Макара» сравнил праведников, чьи «одежды чисты», с грешным, но гораздо более близким Господу пьяницей Макаром. При всей противоположности морали Толстого и Короленко, в данном случае еретик Толстой и атеист Короленко сближаются как люди этического максимализма. В позиции Толстого мы видим весьма сомнительную с точки зрения христианской ортодоксии, но очень свойственную русской фольклорной этике мысль о том, что путь к спасению лежит через максимализм греха. Эта мысль чужда апостолу Павлу, но по сути дела глубоко заложена в противоречивом раннем христианстве. В Апокалипсисе читаем упрек, обращенный к ангелу Лаодикийской церкви в том, что он ни горяч и ни холоден, и поразительное восклицание «о, если бы ты был холоден или горяч!» (Отк. 3:15).

Максимализм греха ближе к максимализму добродетели, чем умеренность в том или другом. Эта «еретическая» мысль органична для Толстого, но в своем индивидуалистическом анархизме глубоко противоречива. Федя, пьяница, человек страстей, открытый всем искушениям жизни и всем высотам искусства, воплощает тот облик христианства, который опирается непосредственно на проповеди Христа, Апокалипсис, народную религию и фольклорную этику с их «сомнительной» противоречивостью и потенциальным бунтарством. А умеренный и чистый Виктор — воплощение церковного, уже застывшего христианства Павла, мыслей и чувств той церкви, которая «извергла из уст своих» мучительные «противоречия страстей» (Лермонтов). С этой последней точки зрения только падающий подымется, только погибающий спасется. И Христос, для которого одна заблудшая овца дороже целого стада незаблудших, Христос, подымающий слабого, гораздо ближе Толстому, чем торжествующий Христос-победитель.

В этом отношении понятна вся глубина потенциальной двойственности истолкования эпиграфа к «Анне Карениной» «Мне отмщение, и Аз воздам». Во-первых, отмщение находится в руках Господа и с праведной жестокостью найдет грешника, — и другое, почти противоположное толкование право отмщения — прерогатива только Господа и не принадлежит человеку. Тот, кто греховен с людской точки зрения, может оказаться праведником во Христе, а если так, то самый страшный для человека грех — это стремление судить, поскольку в нем человек присваивает себе не принадлежащую ему власть Христа. Показательно, что, ставя такой эпиграф, Толстой погружал и себя, и читателя в неразрешимое противоречие объявляя неустранимость высшего суда и тем самым неизбежно приобщая читателя к согласию с правом на высший суд, он вместе с тем требовал, чтобы читатель добровольно от этого права отказался, приглашал читателя смиренно отделиться от позиции Христа и одновременно слиться с нею. При этом то или иное решение зависело только от интонационного нажима на одно из слов изречения. В этом, в частности, было глубокое проникновение в самую сущность святых текстов, которые по своей природе не дают однозначных, прямолинейных инструкций для спасения, а ставят человека лицом к лицу с трудным выбором какое понимание истинно, а какое ложно, определяется только мерой внутренней близости истолкователя к истолковываемому тексту. Но кроме поисков того или иного истолкования (поиски эти требуют самоусовершенствования и приближения к недостижимой святости) остается еще возможность вообще отказаться от истолкования и признать, что тайна должна остаться тайной, или, по крайней мере, смириться со своим недостоинством ее понять. Такое сложное понимание истины ставит ищущего ее выше любых конечных интерпретаций он оказывается не тем, кто знает истину, а тем, кто ее ищет. Именно такова позиция Толстого.

Таким образом, герои «Живого трупа» выступает в роли того евангельского зерна, которое дает сторичный плод, потому что погибает, а праведные Виктор и Лиза — не погибшее зерно, но именно поэтому и не проросшее. Итак, нравственная гибель у Толстого превращается в решающий поворотный пункт к воскресению, ибо Христос, по Толстому, пришел на землю ради спасения грешников, а не для прославления тех, кто и так уже спасен. В этом смысле название романа «Воскресение» (то есть оживление мертвого) — основная тема всех произведений позднего Толстого, но в равной мере это предвкушение воскресения превращается в общую идею русской литературы, ожидавшей революции, истолковываемой как апокалипсический взрыв и конечное обновление (Вперед выдвигается не конкретно-историческое наполнение слова «революция», а его первичная этимология переворот всего. Не случайно в своем истоке, в лексике французского Просвещения, слово это имело теологическую, а не социальную семантику и означало переворот неподвижных основ земли). Еретическая амбивалентность образов Спасителя и Губителя таила в себе в дальнейшем возможность увидеть в революции и конечное спасение, и апокалипсическую гибель. Неприемлемой же, с обеих точек зрения, была пошлая «умеренность и аккуратность», которая отождествлялась с нормальным, естественным «мещанским» развитием. Лермонтовская формула:

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой! —

выражала сущность обоих проявлений беспредельного максимализма, в равной мере характерных для конфликтных позиций этой эпохи.

Любопытно сопоставление, казалось бы, второстепенных, но на самом деле глубоко родственных деталей. У Толстого в сцене пения цыган встречаем следующие ремарки: «Федя лежит на диване ничком, без сюртука. Афремов на сгуле верхом против запевалы» (Toлстой Л. H. Полн. собр. соч. В 22 т. M., 1982. Т. 11. С. 282). Здесь значимо нарушение «приличий» позы (прорыв из мира условностей в мир свободы). Вряд ли случайно совпадение этой сцены с тем, как выражается свобода (в момент освобождения от запретов) в поведении героев в романе Пастернака «Доктор Живаго». Начало революции, которое Репин передал в образе курсистки и студента, плывущих на льдине по охваченной ледоходом реке, получает у Пастернака, по сути дела, синонимическое с толстовским выражение. Жесты молодых офицеров-интеллигентов в начале революции строятся как снятие запретов, освобождение от условности, демонстративная раскованность позы и жеста (Ср. образ начала революции у Блока. Этот образ может быть также истолкован как явление смерти, шире — «ее прибытие».

Все кричали у круглых столов,

Беспокойно меняя место (курсив мой — Ю. Л.)

Было тускло от винных паров.

Вдруг кто-то вошел — и сквозь гул голосов

Сказал «Вот моя невеста»

(Блок А. Собр. соч. В 6 т. Л., 1980. Т. 1. С. 259). Ср. также у Брюсова:

И вот свершилось. Рок принял грезы

Вновь показал свою превратность

Из круга жизни, из мира прозы

Мы вброшены в невероятность!

(Брюсов В. Я. Избранное. M., 1984. С. 350)). «Из присутствующих только один доктор (Доктор Живаго, сохраняющий индивидуальность поведения, не захвачен общим «энтузиазмом») расположился в кабинете по-человечески. Остальные сидели один другого чуднее и развязнее. Уездный, подперев рукой голову, по-печорински полулежал возле письменного стола, его помощник громоздился напротив на боковом валике дивана, подобрав под себя ноги, как в дамском седле, Галиуллин сидел верхом на стуле, поставленном задом наперед, обняв спинку и положив на нее голову, а молоденький комиссар то подтягивался на руках в проем подоконника, то с него соскакивал и, как запущенный волчок, ни на минуту не умолкая и все время двигаясь, маленькими частыми шагами расхаживал по кабинету» (Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. Вильнюс, 1988. С. 126).

Особенно характерна печоринская поза уездного комиссара в период Февраля, участники событий переосмысляют их через литературные и — что особенно важно — лермонтовские штампы. Вместе с тем существенно вспомнить, что в печоринской позе Лермонтов подчеркивал женственность. Это тоже необходимо учитывать при осмыслении пастернаковского текста для понимания того, как Пастернак преподнесет нам «дух Февраля» — женственное начало свободы, которое потом сметег солдатский бунт Октября (Показательно, что Блок воспринимал образ Христа в «Двенадцати» как женственный, — опять параллель с картиной Делакруа «Свобода ведущая народ» (см. ниже)).

Динамизм и одновременно связанная с ним неопределенность, размытость контуров отождествляется с женским началом в его противопоставлении мужскому, не случайно, что революция символически изображается, как правило, в образе женщины. Мы его встречаем, например, в картине Делакруа «Свобода, ведущая народ» и в «Ямбах» Барбье (в переводе В. Г. Бенедиктова):

Свобода — женщина но в сладострастьи щедром

Избранникам верна,

Могучих лишь одних к своим приемлет недрам великая жена.

Показательно, что при всем разнообразии все жесты молодежи, собранной Пастернаком в кабинете Галиуллина, — жесты танца и игры они изящны, раскованны и воспроизводят различные типы поведения, а не само это поведение. Трагическая сцена столкновения комиссара временного правительства Гинца с взбунтовавшейся солдатской массой описывается Пастернаком как почти балетный конфликт двух типов жеста и поведения. Гинц, вынужденный искать спасения от бунтарей в бегстве, силою воли заставляет себя сохранить высокую театральность трагической ситуации. Это на мгновение останавливает преследующих его солдат, которые не могут найти адекватного ответа «странному» поведению их врага, но это недоумение длится только мгновение, спасающийся от преследования проваливается в бочку, и удивительная для солдат театральная поза оратора сменяется позой «шута горохового». «Но Гинц стал на край крышки и перевернул ее. Одна нога провалилась у него в воду, другая повисла на борту кадки. Он оказался сидящим на ее ребре. Солдаты встретили эту неловкость взрывом хохота». Смех разрушает чары и восстанавливает ситуацию кровавой комедии, естественное завершение которой — убийство « и первый спереди выстрелом в шею убил наповал несчастного, а остальные бросились штыками докалывать мертвого» (Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. С. 140).

Эта картина «русского бунта», в котором убийство сочетается с весельем, а жестокость — с добротой, живо напоминает сцену расправы в «Капитанской дочке». «Меня притащили под виселицу. «Не бось, не бось». — повторяли мне губители, может быть, и вправду желая меня ободрить» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. M. Л. 1948. Т. 8. С. 325).

Неразрывное слияние смеха и ужаса, комического и кровавого воспринималось как один из существенных признаков народности. Если классицизм ставил непреодолимые границы между комедией и трагедией, то фольклорная традиция рассматривала ужас и смех как органически слитые элементы массового, народного действа. Именно такое сочетание мы видим в «Докторе Живаго» Пастернака в сцене убийства Гинца.

Пожалуй, самый ранний опыт слияния смеха и ужаса в литературных текстах мы находим в «Золотом петушке» Пушкина — произведении уникальном по смелости внутреннего сближения с народным переживанием театральности (Характерно, что душевные переживания описываются в «Золотом петушке» словами лексики народного ритуала. «Царь завыл "О, дети, дети!"» Ср. также в «Сказке о царе Салтане»: «День прошел царица вопит». «Вопить» (оплакивать) — означает исполнять ритуальные поведение, традиционность которого допускает народные оценки типа «хорошо вопит», «оплакала («обвыла») как положено». Такое восприятие в принципе противоположно романтическому представлению об «искренности», как о чем-то неожиданном и индивидуальном).

В «Живом трупе» герои делятся на тех, чьи поступки «правильны» с точки зрения какой-либо общественной роли, и на погибших, непредсказуемых — пьяниц, художников, людей вне общества. Чиновники, люди суда, с одной стороны, и Виктор и Лиза — с другой, при всей противоположности характеров и нравственной их оценки, имеют одну общность их поступки правильны с какой-либо заранее заданной точки зрения, то есть предсказуемы, и поэтому, с позиции Феди Протасова, непереносимо скучны. В них нет неожиданности, нравственные или безнравственные, они в равной мере лишены поэзии. Это и делает подобную жизнь дня Феди Протасова тюрьмой. Как блоковский Арлекин, Федя жаждет прорыва в мир свободы (анархист понятнее Толстому, чем либерал). Федя, как из тюрьмы, убегает из семьи, в которой царила добродетель, но «не было изюминки». « Знаешь, в квасе изюминка — говорит Федя Протасов, — не было игры в нашей жизни. А мне нужно было забываться. А без игры не забудешься» (Толстой Л. H. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 318).

«Изюминка» — образ непредсказуемого, случайного, того, что не является обязательным элементом структуры, без чего система остается собой, описывается одинаковыми моделями, но без чего жить в ней делается невозможно, что вместе с тем придает ей ценность, своеобразный, неповторимый вкус (Так, например, в архитектуре нижняя треть дорической колонны обладает «неправильностью», образует почти незаметное утолщение. Исторически это утолщение отражает практически неощутимое изменение прямых черт деревянных колонн под влиянием давления верхних архитектурных элементов. С заменой деревянных колонн мраморными необходимость утолщения отпала — камень не расширялся под влиянием давления сверху. Но тут обнаружилось, что случайное изменение материала оказалось гениальным архитектурным изобретением. Геометрическая прямота линий делает колонну мертвой, она «перестает петь», еле заметное расширение делает ее живой, поющей, пульсирующей. Именно поэтому колонна воспринимается нами как адекват живого человеческого тела; античная ионическая колонна приобретает в нашем сознании признаки женственности, а дорическая — мужественности. Попытки же конструктивистов 20-х гг. основать новую архитектуру на геометрической прямоте форм приводили к созданию мертвых деталей из камня).

Само название «Живой труп» в своей многозначности охватывает разные аспекты пересечения живого и мертвого (Оживленность архитектурных элементов отвечает той же необходимости противоречия, так же как противопоставление живого пения мертвой записи). Антитезы живого и мертвого в пьесе многобразны и пронизывают самые разные аспекты смысла, часто ускользающие от поверхностного зрителя, не замечающего, что пульс жизни может пробиваться и в слове, и в камне, и в жесте, — во всех элементах всех искусств.

1992