«Колесо Астарота»: темная фантастика и круговорот идей

«Колесо Астарота»: темная фантастика и круговорот идей

Богатырев А.

кандидат исторических наук, г. Тольятти

E-mail: sob1676@yandex.ru

Как говорила вампиресса Кармилла из одноименной повести Ле Фаню, девушки – это бабочки, но прежде они были гусеницами. С превращениями мира насекомых можно осторожно сравнить и «бытие» литературной идеи, которая рождается, проходит стадии гусеницы и куколки, а затем становится совершенной бабочкой. Весьма увлекательно попытаться проследить этот метаморфоз, выяснить, откуда взялись и как развивались авторские ноу-хау. По сути мы имеем дело с эдаким «колесом», вращаемым волшебником Астаротом – знатоком движения в прошлом, настоящем и будущем. Порасспросить его – работенка вполне по плечу исторической науке, чья остро наточенная лигатура вскрывает не только экономическое или политическое «минувшее», но и чисто культурные, литературные процессы ушедших эпох.

Рискуя вызвать у читающего зевоту, все же отметим: наши рассуждения проистекают не из желания вывести кого-то на чистую воду, обвинить в плагиате. Мы только хотим поделиться собственными соображениями о большом и сложном метемпсихозе идей. Далеки мы от того, чтобы мнить себя критиками, делимся лишь общими наблюдениями, подмеченными деталями. У нас нет возможности подробно осветить биографии всех писателей (их можно узнать и из иных источников; в некоторых случаях по необходимости приводятся оригиналы имен и названий на английском языке), логика же нашего повествования может кому-то показаться «хаотичной» – но пишется-то не букварь. Да и авторское видение, кстати, никто не отменял.

Чтобы обхватить столь обширную тему, необходимо иметь как минимум руки Гаргантюа. Поэтому упростим задачу – сосредоточимся на одном из наиболее, на наш взгляд, интенсивно развивающихся направлений: темной фантастике, поставив ее на одну планку с отличающимся от нее нюансами жанром фэнтези. Под «темной» разновидностью фантастической литературы мы довольно условно подразумеваем все то, что описывает сумрачные проявления «изнанки» нашего бытия. Написано об этом, естественно, предостаточно, однако кое-что еще не до конца очищено от паутины столетий. А ее здесь набилось сверх всякой меры – припугнуть любили еще с древности.

Весьма преуспели в этом римляне, которые сплели множество жутких небылиц о правлении императоров. Можно тут почерпнуть немало интересного о движении «новаторских» идей: от «самоварящих сосудов», превратившихся затем в наш самовар, до первой попытки использования паутинного шелка. План покушения на спящую жертву при помощи упавшего потолка, по слухам разработанный императором Нероном, затем «адаптировал» один из зачинателей детектива Уилки Коллинз – несколько «облагородив» метод, он создал свою кровать-убийцу. И раз уж мы заговорили об английском авторе XIX века, Великобританией мы продолжим, добавив к ней чуть позже еще и Соединенные Штаты Америки.

Правь, Британия?

Изъясняясь спортивным языком, британцы и их соседи открывают счет. Ирландец Джозеф Шеридан Ле Фаню (Joseph Sheridan Le Fanu, 1814 – 1873) в числе первых населил недра мистического жанра шевелящими пальчиками руками («Призрак руки», 1863), которые затем заполонят писания Эдди Бертена, Клайва Баркера и пр., а также хоррор-кинематограф. История Ле Фаню о художнике Схалкене пережила время и отозвалась эхом в монстрах уроженца Кента Монтегю Родса Джеймса (как известно, высоко ценившего ирландского коллегу), в «дуболомах» архитектора «Изумрудного города» Александра Волкова, а также в итальянском сериале «Пещера золотой розы», где деревянная статуя, также как и у Фаню, ходит и разговаривает благодаря вмешательству нечистой силы.

Монтегю Джеймс

Монтегю Джеймс

Не придержим коней на XIX столетии и двинемся дальше. Грибовидная плесень, питающаяся человеческим телом, споры которой забросил в фантазийное пространство Уильям Хоуп Ходжсон («Голос в ночи»), разлетелись и прижились, к примеру, в творении «Запах свежескошенного сена» не слишком знакомого российской публике Джона Фенвика Андерсона Блэкбёрна. А вот конструкцию «Передвижного гроба» Лесли П. Хартли немного усовершенствовал никто иной как маэстро фантастики Рэй Брэдбери.

Кстати, «Призрак руки» Ле Фаню, как входящее в число лучших произведений о привидениях, поместил в свою антологию известный английский «ударник пера» Роальд Даль. Туда же он включил и рассказ Розмари Тимперли «Гарри» – рождающие легкие мурашки «пугалки» о маленькой девочке, уведенной ее умершим братом. К слову, нечто похожее описывала Эдит Уортон (кстати, «соседка» госпожи Тимперли по сборнику Даля) в «Запоздалом понимании». Правда, у нее фантом сграбастал взрослого мужчину уже невзирая на родственные чувства.

Наверное, затруднительно представить себе историю темной фантастики без Брэма Стокера (Abraham «Bram» Stoker, 1847 – 1912), мрачного гения и чудотворца слова. Особенный трепет у любителей «данс макабр» вызывает его вне всяких сомнений по-вампирски бессмертный роман «Дракула» («Dracula», 1897). Не испытать воздействия его очарования скальды черных легенд просто не могли. Литературное явление «Дракулы» было подобно мертвящему укусу вурдалака, влившему в артерии творчества писателей-фантастов нечто бодрящее. Сближение вампира с молью, которой он повелевает, могло подстегнуть развитие легенды о Человеке-Мотыльке, стало предсказанием открытия неизвестного прежде вида кровососущих бабочек.

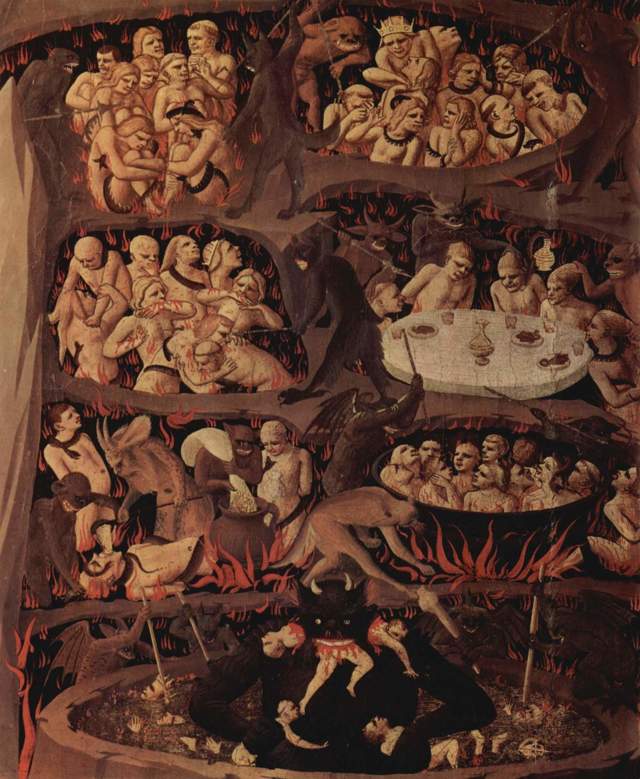

Беато Анджелико. Инферно (фрагмент Страшного суда). XV в.

Беато Анджелико. Инферно (фрагмент Страшного суда). XV в.

Но нельзя сказать, что граф Дракула одарил мир лишь идеями мистическо-фантазийного толка. В одной из сцен героиня слышит голос за дверью и думает, что в комнате есть кто-то еще, однако все же решается войти. Ее сковывает удивление, когда она узнает: голос, который она различила, принадлежит звуковоспроизводящему устройству – фонографу. Заменив фонограф на диктофон, Агата Кристи нагнала туман таинственности в бестселлере «Убийство Роджера Экройда» (1926).

Не лишне тут дать пару слов о подражателях Стокера, дополнивших образ вампира свежими деталями. Например, Хью Б. Кэйв добавил к имиджу нежити мотив цветка, растения, связанного с упырями. В его «Страгелле» («Stragella», 1932) бутоны с дурманящим ароматом расцветают на покинутом судне, ставшем пристанищем «не-мертвым». Вообще, бытие вампира довольно сильно напоминает растительную жизнь, он привязан к земле, существует, как и цветок, сообразно с природными циклами. Цветы как элемент вампирского декорума появятся и в повести Челси К. Ярбро «Инспекция в Иерихоне».

Осмелимся отыскать литературные параллели и с другими «продуктами» англо-ирландского воображения Стокера. Взять хотя бы опубликованный в 1903 году роман «Сокровище семи звезд». В нем говорится о негативном влиянии летучих веществ и запахов на человека – некоторые субстанции, содержащие восточные специи и нард (ароматическое растение), в комбинации с другими ингредиентами могут приводить к ступору, кататонии и пр. В 1910 году в рассказе «Дьяволова нога» Артур Конан Дойл поведал о воздействии фито-порошка на людей, вводящем их в состояния полубезумия и смерти. «Сокровище» содержит в себе прелюбопытную сцену – герой, сидя в кресле, опускает руку вниз и внезапно натыкается на тревожную активность: прием, который использовал М.Р. Джеймс в «Дневнике мистера Пойнтера» и который отразился в фильме-антологии «Байки у костра» («Campfire Tales») 1997 года.

Нард. Журнальная иллюстрация XIX в.

Нард. Журнальная иллюстрация XIX в.

Примерно в те же стокеровские годы переживал творческий взлет и знаменитый создатель «Машины времени» и «Человека-невидимки» блистательный Герберт Джордж Уэллс (Herbert George Wells, 1866 – 1946). Конечно, его не стоит огульно причислять к именно темному «разряду» фантастической литературы. Но, тем не менее, обогнуть эту монументальную фигуру весьма сложно. В 1897 году увидел свет один из наиболее памятных фантастических опытов Уэллса – рассказ «Хрустальное яйцо» («The Crystal Egg»), об «окне» в необычайное иное измерение. Никак не забыть нам населявших его существ, презабавных бескрылых мух, скачущих по неведомым дорожкам. Интересно, что позже, в 1916 году, прозвучало стихотворение бельгийского поэта Эмиля Верхарна «Город», в котором упоминаются яйца на шестах – поэтизированное описание промышленных труб, напоминающее о размещенных на мачтах хрустальных яйцах из выдумки Уэллса.

Американский «гамбит»

Британцы выбиваются в лидеры, но настырные американцы уже дышат им в затылок. Неизменный восторг вызывают изысканные и пугающие новеллы Эдгара Аллана По с его «Черным котом» (1843) и «Бочонком амонтильядо» (1846). Коварно заманенная злоумышленником жертва реинкарнировала в рассказах Артура Конан Дойла, Роберта Артура, Роберта Блоха и многих других повелителей неизъяснимых страхов. Вторым в нашем списке, но не вторым по значимости, выступает элегантный Амброз Бирс (Ambrose Gwinnett Bierce, 1842 – 1914). Его опыт, на котором мы хотели бы чуть задержаться – «Смерть Хэлпина Фрейзера» (1891). Бирс одним из первых в литературе ужасов задался вопросом, во что превращается человек, лишенный души. Жутковатый кровавый лес, являющийся герою в его видениях, как будто перекочевал сюда из Дантова Ада, где кровоточащие деревья истекают алыми каплями.

Признанным титаном мрачной фантастики считается ныне адепт культа Ктулху Говард Филлипс Лавкрафт (H.P. Lovecraft, 1890 – 1937). Среди наиболее цепляющих его сочинений – «Крысы в стенах» («The Rats in the Walls») 1924 года, которые буквально пищат нам о рассказе Стокера «Дом судьи» (1891), где беспокойные грызуны наполняют панели старого полузаброшенного здания. Человеческие существа из мерзкого грота, стоящие в грязи на четвереньках, возникли в воображении автора во многом благодаря «Чикамоге» Бирса (его влиянию на Лавкрафта удивляться не приходится – имя Бирса встречается в эссе ктулхианца «Сверхъестественный ужас в литературе» 1925–1927 годов).

Г. Лавкрафт. Фото 1934 г.

Г. Лавкрафт. Фото 1934 г.

Кому не известен хичкоковский триллер «Психоз», созданный на основе романа маститого автора хорроров Роберта Блоха? О нем самом мы скажем несколько слов ниже, сейчас же хотим обратить внимание на один момент из вышеупомянутого шедевра – когда главное действующее лицо, домосед Норман Бейтс, зачитывается описаниями жизни кровожадных туземцев. Это заставляет вспомнить «Картинку в старой книге» Лавкрафта («The Picture in the House», 1921) и интересующегося бытом дикарей отшельника. Живописно расплывшееся по потолку кровавое пятно «включает» эпизод из рассказа «Белый порошок» («The Novel of the White Powder», 1895) английского писателя Артура Мэкена (Мейчен, Machen, Arthur Llewellyn Jones, 1863–1947) (только у Мэкена вместо крови пузырилась некая слизеподобная субстанция). Также невольно припоминаешь разбухший от крови потолок в серии о расследованиях лейтенанта Коломбо («Коломбо идет на гильотину»). Кульминационная сцена «Картинки», в которой разряд молнии ударяет в жилище людоеда, была, несомненно, навеяна аналогичным моментом из «Гостя Дракулы» Стокера, опубликованного в 1914 году.

Но мы о Лавкрафте. На «дописанную» им зарисовку Сони Грин «Ужас в Мартинз Бич» (1923), очевидно, воздействовали история гамельнского крысолова и старинная сказка о золотом гусе, прикасавшиеся к которому прочно прилипали и тянулись за ним цепочкой. В «Неименуемом» читатель встречает омерзительную бестию с обезьяньими чертами и рогами, что отсылает к Фридриху Де Ла Мотт Фуке (1777–1843), описавшему сходную тварь, но с оленьими рогами. Червеобразные организмы в «Празднике» намекают на высоко оцененный самим Говардом Филлипсом «Желтый знак» Роберта У. Чамберса, истоки же «Кошмара в Ред-Хуке», вероятно, следует искать в творчестве Ральфа Адамса Крэма. Оригинальная задумка об особняке, пожирающем тех, кто в нем поселяется («Заброшенный дом») была затем «осовременена» Рональдом Четвинд-Хейсом (в фундаменте поместья из его «Лабиринта», как и у Лавкрафта, лежит кошмарное тело). «Ужас Данвича» (1929) развивает наработки создавших силой своего ума невидимых глазу существ Фитц-Джеймса О’Брайена, Бирса и Ги де Мопассана (причем, попытку сделать незримое заметным предпринял как раз О’Брайен).

«Птенцы гнезда ктулхова»

Пошедшие по стопам гения из Провиденса также не избежали «пересечения идей». Не будем касаться различного рода прямых заимствований из мифов Ктулху. Единственно упомянем Генри Каттнера, прихватившего мысль о монстре, ставшем моделью, из «Модели для Пикмэна» Лавкрафта. Пойдем дальше: Фрэнк Белнэп Лонг (Frank Belknap Long, 1901 – 1994) в свои ранние годы написал рассказ «Вторая ночь в море» (1933), сюжет которого удивительно похож на замысел «Верхней койки» Фрэнсиса Мариона Кроуфорда 1903 года – и там и там наблюдатель во время круиза сталкивается с «не-мертвой» сущностью из подводных глубин, посещающей его каюту.

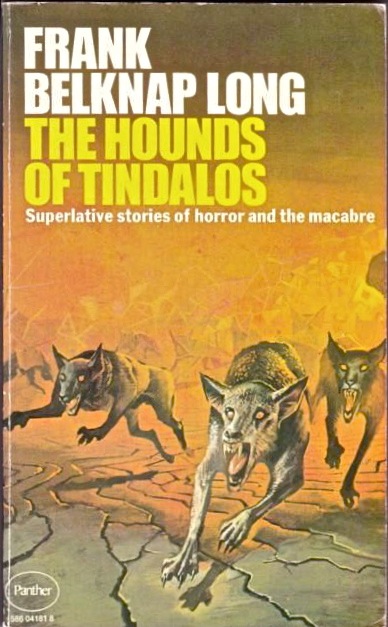

Самый известный рассказ Лонга – «Псы Тиндалоса» («The Hounds of Tindalos», 1929) – рассказывает, помимо прочего, о преследовании человека некими вызванными им по неосторожности из иного мира созданиями, которым, за неимением иного более подходящего сравнения, приданы собачьи черты. Ранее появилось на свет сочинение М.Р. Джеймса «Резиденция в Уитминстере» (1919), где за несчастным ребенком гонятся собакообразные чудища, которых во время обряда вызвал его юный друг лорд Саул.

Псы Тиндалоса. Обложка сборника изданий Лонга 1975 г.

Псы Тиндалоса. Обложка сборника изданий Лонга 1975 г.

К обществу любителей Ктулху можем смело приписать и плодовитого Роберта Альберта Блоха (Robert Albert Bloch, 1917–1994). Вынесем за скобки его лавкрафтовские поделки и отметим: помимо «Психоза», в России он также известен «Черепом маркиза де Сада» (1945), в котором мертвая голова обладает необъяснимой губительной силой – тут след выводит нас на подзабытую историю немца Георга Габеленца «Желтый череп» (1914). Подобно близкому ктулхианцам Роберту Ирвину Говарду, отцу Конана-Варвара, Блох в своей повести «Мертвые не умирают!» указал Монголию как один из центров черной магии (!). История об авторе, донимаемом созданным им же антигероем, перекликается с сочинением британца Л.П. Хартли «У.С.» (1952).

Придумка Блоха с воскрешением в «Человеке, который собирал По» помогает немного под другим углом взглянуть на «Голубое сало» Владимира Сорокина. Таящиеся в отражениях призраки «Голодного дома», несомненно, вдохновили создателей мультсериала «Настоящие охотники за привидениями». Почти классическое дежавю возникнет у читателя «Возмущения Джереми Клива» Брайана Ламли (1989), где, как и в ставшем сюжетом фильма-антологии «Лечебница» (1972) сценарии Блоха, мертвец оживает по частям. Преданные поклонники страшилок помнят нашумевшую в свое время «Мумию» 1999 года с ее пожирающими человеческую плоть скарабеями – переползли они туда из рассказа «Жуки» того же Роберта «Психопата» Блоха.

Рядом с Блохом без обиняков размещаем Фрица Ройтера Лейбера-младшего (Fritz Reuter Leiber Jr., 1910–1992) – создателя вымышленного города Ланкмара и саги о Фафхрде и Сером Мышелове. В его «Власти кукол» («Power of the Puppets», 1942) мутацией объясняется серия таинственных происшествий, звуча в унисон с рассказом Блоха «Куколка» (1937), поднимающим тему странных причуд природы. Здесь же, думается, нужно искать переклички и с «Лукунду» Эдварда Лукаса Уайта.

Особняком, без прямой связи с кругом Лавкрафта, высится фигура американца Кларка Эштона Смита (Clark Ashton Smith, 1893–1961), удостоившегося лестных замечаний оригинала из Провиденса. Кларк Эштон оставил внушительное наследие, расцветив своей буйной фантазией пространства темных миров. Облик некоторых его чудищ был частично вдохновлен американской природой (злобный подземный божок смахивает на гибрид мата-маты и грифовой черепахи), что-то тронуло акул кинобизнеса (верблюдообразные ездовые животные очутились в «Звездных войнах» Джорджа Лукаса). Гротески причудливого разума Смита получили после его смерти и совсем уж неожиданные «интерпретации». К примеру, похожие на головные уборы гипнотические создания очутились в диснеевских мультфильмах, а жидкое существо, поднимающееся из бассейна в «Рассказе Сатампры Зейроса» («The Tale of Satampra Zeiros», 1931), эволюционировало в грязевых монстров в мультсериале «Аладдин» и в виде «Грязищи» поселилось под кроватью в приключениях Винни-Пуха.

Наверное, самым известным идейным «сыном» Говарда Филлипса был Август Уильям Дерлет (August William Derleth, 1909 – 1971), организовавший вместе с единомышленниками издательство «Аркхем Хаус» для популяризации фантазий великого учителя. Не был и он свободен от некоторых «веяний» (сразу же выведем за скобки его похожего на Шерлока Холмса Солара Понса). Совершенно очевидно, что «зимние вампиры» в его истории «Метель» (под псевдонимом Стефен Грендон) явились туда из знаменитого фрагмента «Дракулы». В свою очередь Дерлет передал эстафетную палочку в руки Стивена Кинга, основателя Салемс-Лот.

Виват, король!

Имя «короля ужасов» с полагающимися почестями следует выделить в отдельную строчку. «Детство» писательской карьеры автора «Кладбища домашних животных» представлено рассказом «Стеклянный пол» («The Glass Floor», 1967), который своей «изюминкой» – необычным зеркальным полом – напоминает еврейские предания о царице Савской, Соломоне и начищенном до зеркального блеска напольном покрытии. Ранний сборник Кинга «Ночная смена» («Night Shift», 1978) дает богатую пищу для обитающих в наших головах тараканов. «Нечто серое» знакомит с прожорливым организмом, в который превращается субъект после выпитых банок испорченного алкоголя. Герой «Белого порошка» Мэкена, как и Кинга, постепенно мутирует, расплываясь в нечто, но только от особой микстуры – «вина шабаша», замененного у американца на банальное пиво.

А что там в крупной прозе барда Темной Стороны? Многим, наверное, врезался в память отрывок из «Сияния» («The Shining», 1977): не упокоившийся мертвец появляется в ванной комнате старого отеля. Лежащее в ванне мертвое тело, некая живущая пугающей жизнью сущность была изображена М.Р. Джеймсом в рассказе «Потерянные сердца» 1895 года.

Но вернемся к размеру «мини». Пожирающий собственные телеса из «Того, кто хочет выжить» будит картины грызущих самих себя обитателей средневековой Преисподней, а один из эпизодов фильма-антологии «Калейдоскоп ужасов 2» повествует об аморфном пятне, пытающемся перекусить несколькими отдыхающими на озере туристами («Плот», 1982). Но тут же на ум приходит «Слизь» Джозефа П. Бреннана (1953) с его амебообразной «зоо-формой», выползающей из озерца-болотца для утоления периодически возникающего у нее чувства голода. А вот хищные земноводные из «Сезона дождя» ни дать ни взять приходятся родственницами зубастым жабам восточного фольклора.

Резная фигурка жабы. Источник: http://www.etsy.com

Резная фигурка жабы. Источник: http://www.etsy.com

Держат марку и более поздние выдумки автора. «Перекурщики», которым выкуренная сигарета открывает незримое, побуждают говорить о «Зеленом чае» Ле Фаню – там подобные сверхъестественные способности Homo sapiens получает после употребления вынесенного в заголовок напитка. «1408» на новый лад рассказывает байку о проклятом гостиничном «сьюте», которую по-своему изложил прежде в «Номере 13» М.Р. Джеймс. «Дорожный ужас прет на север» 1999 года реализует много раз воплощавшийся в бумаге сюжет о зловещем движущемся изображении.

Пресечем хронологическую последовательность и выделим в этой круговерти ужасов одно из самых известных творений Кинга – «Оно» («It», 1986). Черной пуповиной «Оно» связано с канализацией Стокера из его «Крыс-могильщиков» и изображенным им монструозным зверем-городом. Зло у Кинга скрывается под личиной клоуна, что имеет некоторую историческую подоплеку. На арене древнеримского цирка (лат. Circus) выступали отнюдь не безобидные паяцы, здесь текла кровь и торжествовала смерть, представленная дикими зверями (в том числе львами – в экранизации Томми Ли Уоллеса главный антагонист с его рыжей гривой и оскаленными клыками походит на льва-людоеда), которыми травили несчастных на потеху публике.

«Оно» выросло из крохотной забавной вещицы «Тварь под дном колодца», которая в свою очередь была навеяна «Плачущим колодцем» вездесущего Джеймса (на него намекает и эпизод фильма Ли Уоллеса с печеньем предсказаний). Колодец британца – не канализационная система американского города, но именно здесь, в темных сырых недрах обитали твари, утаскивавшие детей. Подземный же город водоотводящих коммуникаций, живущий своей жизнью под ногами у ничего не подозревающих обывателей и наполнявшийся особенной жизнью во время сезона дождей перешел к Кингу от Рэя Брэдбери с его «Водостоком» (1947).

Вся королевская рать

Раз уж мы вновь назвали имя «великого и ужасного» Брэдбери, немного «покопаемся» и в его литературном наследстве. «Витриной» его творчества, среди прочего, почитается роман «Вино из одуванчиков» («Dandelion Wine», 1957). Объединительным мотивом в нем выступает создание особого напитка – вина из одуванчиков, – обладающего способностью, грубо говоря, воскрешать прошлое, хранить воспоминания. Гораздо раньше в 1948 году в «Таинственных историях» («Weird Tales»), выпустивших многие рассказы маэстро, было опубликовано творение некоего Питера Филлипса «Аромат смерти», в котором вино также хранит прошедшее, делая его настоящим…

Корона «короля ужасов» в Великобритании одно время украшала голову Клайва Баркера (Clive Barker, р. 1952). Впечатляет его напечатанный в 1984 году «Сын целлулоида» («Son of Celluloid»), рассказывающий о противоестественном зарождении жизни. Интересно, что, говоря о появлении на свет аномальной твари, Баркер отчасти воспроизводит теорию Жана Батиста Ламарка (1744 – 1829) о самозарождении. В целом же замысел истории близок рассказу британцев Джепсона и Гаусворта «Блуждающая опухоль» 1936 года. Скрипящий во тьме «Полночный поезд с мясом» тормозит на станции «Вашингтонцы» Бентли Литтла. «Свиньи Тифердауна» возвращают к жизни средневековые байки об одержимых нечистью хавроньях, а рассказ о вызове обитателя параллельного мира при помощи шнурка с узелками говорит о знакомстве автора с суевериями относительно «ведьминой лестницы». Театральная труппа из трупов (просим прощения за каламбур) в «Сексе, смерти и звездном свете» когда-то, похоже, «гастролировала» с зомби-танцевальным «Ballett Nègre» Чарльза Л. Биркина.

Портрет Ж.-Б. Ламарка. Худ. Ш. Тевенен, 1802 г.

Портрет Ж.-Б. Ламарка. Худ. Ш. Тевенен, 1802 г.

Перечисленное выше взято из знаменитых «Книг крови», объединивших написанное Баркером в жанре хоррор. Несколько выбивается из них «Запретное»: жужжащий на все лады «пчеловод-пасечник» Кэндимен идет в ногу с историей Роберта Маккаммона о пчелах, устроивших гнездо в кадавре. В «Рассказе Геккеля» отцом дитяти становится мертвец – своеобразная идея, отчасти бытовавшая прежде у Брэдбери, но несколько в ином «разливе»: разродилась не живая, но умершая женщина.

«Короной мастера ужасов» некоторые склонны короновать Рэмси Кэмпбелла или же скончавшегося относительно недавно британца Бэзила Коппера (Basil Frederick Albert Copper, 1924–2013). Прелюбопытная ниточка может связывать его с Россией – ведь рассказ «Камера-обскура» имеет немало общего с созданной нашим «дореволюционным» соотечественником историей. Отечественным фанатам хоррора на первых порах Коппер, пожалуй, был знаком по рассказу «Пещера», частично выдержанному в джеймсовских тонах (особенно гармонирует с «антикварностью» Джеймса сцена с резным изображением). Раз за разом Коппер пробивал себе дорогу к русской аудитории. Особенно трудно позабыть его «Янычар из Эмильона» («The Janissaries of Emilion», 1967). Выведенный в заголовок город Эмильон в действительности существует как Saint-Émilion (департамент Жиронда, Новая Аквитания, Франция). Коппер, имевший французские интересы (его теща, к примеру, владела домом в этой стране), не мог не знать об этом местечке – так и появилось название рассказа.

Сент-Эмильон

Сент-Эмильон

Если убрать исторические несуразности, например, упоминание времени Христа применительно к воевавшим под стягом с полумесяцем воинам – Ислам распространился на этапе средневековья, – то история вполне себе ничего. Сон главного героя оказывается потревожен ворвавшимися в него всадниками, несущими смерть, которая в конце концов застает несчастного в его собственной постели. Французский колорит написанного намекает на зарю Средних веков, отбрасывает нас к эпохе вторжения на французские территории мусульманских воителей, но не Османской империи (на которую указывает слово «янычары»), а Арабского халифата. И, кстати, не забудем, что турки-османы одно время были союзниками Франции во внешнеполитических делах. Как бы то ни было, изувеченное тело зарубленной во сне жертвы стало своеобразным «приглашением» на Улицу Вязов.

Почти вырывает из рук Коппера «корону» талантливый американец Ричард Мэтисон (Richard Burton Matheson, 1926–2013) – тот самый, что написал «Я, Легенда». Из оставленной им в наследство фэнам литературной Джомолунгмы мы выудим несколько примеров. «Сверчки», поющие о зловещем секрете, словно прыгнули к Мэтисону из «Действа сверчков» чешского автора Густава Майринка (1916). Немного отвлечемся: пребывающие по Ту Сторону использовали разные способы коммуникации с человеком. В XX веке они осваивают телефонную связь. Читаем об этом и у Мэтисона: «на проводе» с субъектом находится ОНО – незапланированный тандем с «Телефоном» Мэри Тредголд (1955).

Как белки в колесе

В качестве «прощальных залпов» – «всякая всячина» разных лет. Хотим передвинуть «смысловое ударение» поближе к очаровательным «Желтым обоям» Шарлотты Перкинс Гилман (1892), имеющим некое соприкосновение с более поздним «Дневником мистера Пойнтера» Джеймса. Заключительный пассаж с воскрешением умершего из «Обезьяньей лапки» Уильяма У. Джекобса почти совпадает с эпилогом «Похищения мистера Билла» Грэма Мастертона. Психологический ход из «Вкуса к убийству» Джека Ритчи восходит к «Коттеджу “Филомела”» Агаты Кристи. В истории «Мы все хотим мороженого» Джона Фарриса «вуду-сласти» воспринимаются как «ответка» из рассказа «Прекрасное – прекрасной» Роберта Блоха, где девчушка разделалась с нелюбимым папой, окрестив «конфеткой» его куклу вуду. Много шума наделала в 2009 году презентация фильма Тома Сикса «Человеческая многоножка» («The Human Centipede»), литературным эквивалентом которой стали «Дети воронки» Саймона Кларка.

Роберт Блох

Роберт Блох

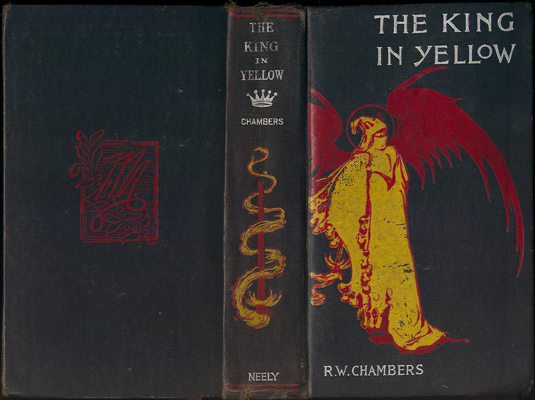

Сейчас зону темной фантастики, вместе со многими достойными «флагманами» фикшн-индустрии, бороздит небезызвестная Джоан Кэтлин Роулинг (Joanne Kathleen Rowling, р. 1965) с ее сагой о Гарри Поттере. Экранизируя книгу «Гарри Поттер и Кубок Огня» (2005), создатели киноверсии романа обратились к творчеству Роберта У. Чамберса: кладбищенская статуя с крыльями и в капюшоне точно сошла с обложки ранних изданий его «Короля в желтом». Погибель Волан-де-Морта, как и русского Кащея, заключена в предметах, ее местоположение нужно искать – так поступали персонажи «Дракулы», ищущие разбросанные по Лондону «места упокоения» вампира, уничтожив которые, можно уничтожить и чудовище.

Издание «Короля в желтом» 1885 г.

Издание «Короля в желтом» 1885 г.

Обойдемся без громоздких послесловий – побережем хрупкий «хвостик» статьи. Скажем лишь, что собравшиеся на листке лотоса капли, повинуясь движению ветра, падают и сливаются вместе, превращаясь в сверкающую бусину. Что-то похожее происходит и с миром идей: зародившись, мысли перетекают одна в другую, обретая высшее воплощение в чьем-либо шедевре. Все в мире повторяется – как говорится, талантливые люди мыслят примерно одинаково. Ментальный Гольфстрим несет к берегам вдохновения один и тот же «фантазийный» планктон. Вот только каждый получает его в разном рецептурном соотношении, в разной степени концентрации.