Искусство или пытка звуком? О восприятии традиционной японской музыки

Искусство или пытка звуком? О восприятии традиционной японской музыки

Наталья Голубинская (Клобукова)

Статья опубликована в сборнике: История и культура традиционной Японии № 5. / Мещеряков А. Н. (отв. ред.). СПб.: Гиперион, 2012. (Orientalia et Classica: Труды Института восточных культур и античности; вып. XLIX).

Автор: Н. Ф. Клобукова (Голубинская). Московская государственная консерватория. Страница автора на сайте Арзамаса: https://arzamas.academy/authors/274

На протяжении всей истории контактов двух музыкальных культур – традиционной японской и классической западной (европейской, американской, русской) – имел место в той или иной степени конфликт звукового восприятия, градации которого можно расположить на условной шкале, которую мы обозначили в названии статьи. «Пытка звуком», «резкий диссонанс», «невообразимая какофония» – такими определениями японской музыки пестрят дневники, воспоминания, другие документальные материалы, написанные людьми, воспитанными в лоне западной культуры и волею судеб оказавшимися в Японии. Почему возникало столь негативное впечатление, обратимо ли оно было, по каким причинам оно менялось, как шел процесс изучения и постепенного признания японского музыкального искусства в глазах просвещенного Запада – таковы вопросы, которые мы попытаемся осветить в данной статье.

Принято считать, что первый контакт двух музыкальных культур состоялся во время так называемого «христианского столетия», которое, как известно, началось с прибытия в Японию в 1549 г. португальских миссионеров-иезуитов во главе с Франциском Ксавье (1506 – 1553) (Закончилось «христианское столетие» в 1639 г., когда в Японии была официально запрещена проповедь христианства и страна закрылась для остального мира более чем на двести лет). Христианская проповедь, сопровождаемая звуками неслыханной доселе японцами музыки, активная пропаганда этой музыки, обучение японцев под руководством профессиональных музыкантов пению и игре на европейских музыкальных инструментах – в целом все это можно охарактеризовать как достаточно полноценное представление в Японии комплекса духовных и светских музыкальных жанров, бытовавших в Европе в середине XVI в. Европейцы, со своей стороны, также имели возможность составить представление о японской музыкальной культуре, совершенно новом для них акустическом феномене (еще один такой звуковой феномен - томатис). Падре Алессандро Валиньяно (1539 – 1606), сыгравший, безусловно, одну из самых важных ролей в истории контактов двух цивилизаций и двух музыкальных культур, первым отозвался о японской музыке как о пытке звуком: «Слушать их музыку было для нас настоящей пыткой» [9:191]. Другие свидетельства миссионеров не сильно отличаются; так, Лоренцо Мексия (1540 – 1599), португальский священник, пишет: «Их стихийная, искусственная музыка настолько полна диссонансов и резка для нашего слуха что невозможно слушать ее более четверти часа; мы же, чтобы сделатъ японцам приятное, были вынуждены слушать ее по многу часов. Они же и помыслить не могут, что где-то в мире есть что-то столь же прекрасное, и хоть наша музыка и мелодична в высшей степени, они слушают ее с явным отвращением».

Трое мучеников-иезуитов в Японии. Художник Г. Каньяччи, 1650-е гг. (?)

Трое мучеников-иезуитов в Японии. Художник Г. Каньяччи, 1650-е гг. (?)

В этом отрывке, во-первых, четко противопоставляются друг другу «их музыка» – «наша музыка» как два полюса на шкале звукового восприятия, а также приводятся два ключевых понятия: «диссонанс» и «европейское ухо», которое никак не может этот диссонанс воспринять. Эта смысловая пара, а в особенности пресловутое «европейское ухо», будет потом кочевать из документа в документ. Так, биограф Франциска Ксавье испанский иезуит Франциск Гарсия противопоставляет две культуры следующим образом: «Наша музыка, и вокальная и инструментальная, воспринимается ими как грубая и бессодержательная; наслаждаются же они таким музыкальным искусством, которое европейцы могут слушать только с запечатанными ушами» (Там же).

К чести миссионеров, однако, они отмечали, что в данном звуковом конфликте страдают обе стороны. В 1583 г. тот же Алессандро Валиньяно писал: «Наша вокальная и инструментальная музыка ранит их уши, а та музыка, которой наслаждаются они, подвергает изощренной пытке наш слух» [9:477]. При более близком знакомстве с японской музыкальной культурой миссионеры, во-первых, не смогли не признать само ее существование, а во-вторых, сделали попытку ее изучить и провести параллели между японской музыкой и европейской. Так, в труде Луиша Фроиша «Трактат, содержащий краткое и отрывочное сравнение противоположностей и различий между традициями Европы и провинций Японии», датированном 1585 г.,описываются музыка театра Но, придворная вокальная музыка, народные и застольные песни, танцевальное искусство, использование колоколов в религиозных церемониях и даже особенности процесса обучения музыке в сравнении со сходными явлениями европейской музыкальной культуры.

Приведем небольшую цитату: «Самыми приятными для нас являются мелодии, исполняемые на клавесине, виоле, флейте, органе, цимбалах и так далее; японцам звуки всех этих инструментов кажутся резкими и раздражающими слух. Мы глубоко наслаждаемся гармоническим созвучием и соразмерностью нашей вокальной полифонии; японцы называют ее беспорядочным шумом (В тексте kaximaxt Имеется в виду kashimashii – в пер. с яп. «беспорядочный, шумный, неорганизованный») и совсем не любят. Говоря в целом, музыка нашей аристократии гораздо более утонченная и изысканная, чем музыка низкого происхождения; мы же не можем принять музыки японских аристократов, хотя песни японских моряков нам очень нравятся» [11:478].

Обратим внимание на высказывание о негативном восприятии японцами европейской полифонии. Данная сентенция в корне противоречит благостным рассуждениям о совершенстве вокальной полифонии и «сладостных» звуках европейских инструментальных консортов (якобы открывшим японцам глаза на настоящую красоту музыки), приведенным в знаменитых «Диалогах о миссии японских посланников в Рим и обо всем, виденном в Европе во время путешествия». «Диалоги» (В воображаемых диалогах участвуют: с одной стороны, молодые представители знатных японских родов, новообращенные христиане Мансио Ито, Мигель Тидзива и их сопровождающие, совершившие в 1582 – 1591 гг. под руководством иезуитских священников длительный вояж по странам Европы; с другой стороны, их соотечественники, не бывшие в Европе, – Лео из Аримы и Лино, сын дона Бартоломео из Омура), изданные в 1590 г. в Макао, помимо всего прочего, содержат первое в истории японского музыкознания описание европейской музыки, включающее в себя как перечисление видов инструментов, так и рассуждения, касающиеся принципиальных различий между двумя музыкальными культурами. Однако эти рассуждения преисполнены столь почтительного восхищения европейской музыкой, европейской наукой и культурой, вообще всей европейской цивилизацией, что многие историки практически уверены в написании «Диалогов» самими святыми отцами-иезуитами (По мнению Дж. Элисонаса, «Диалоги» представляют собой «фантастическую инсценировку в повествовательной форме» [8:44]).

Музыкальные инструменты приготовленные к Новому году. Эстамп. Хокусай Катсушика (1760 – 1849). Источник: https://www.artelino.com/

Музыкальные инструменты приготовленные к Новому году. Эстамп. Хокусай Катсушика (1760 – 1849). Источник: https://www.artelino.com/

Выводы Фроиша представляются нам более близкими к истине; они позволяют нам, в свою очередь, сделать два промежуточных заключения. Во-первых, причиной затрудненности восприятия японцами хоровой и оркестровой музыки европейского образца было, прежде всего, непривычное для их слуха полифоническое движение голосов, подчиняющееся законам вертикальной гармонии. Феномен гармонии как совокупности консонантных созвучий совершенно не присущ традиционной музыке Японии, которая построена по иным законам сопряжения голосов. По этой причине европейцам, в свою очередь, тяжело было воспринимать японскую музыку, поскольку они искали в ней привычные их слуху мелодию и гармонию, а не найдя их, совершенно естественно не признавали данное звуковое явление музыкой. Во-вторых, имел место конфликт тембровых предпочтений, который в полной мере проявил себя спустя два с половиной столетия в эпоху Мэйдзи и который, по нашему мнению, лежал в основе конфликта между национальным и иностранным акустическими феноменами. Добавим, что историей разрешения этого конфликта можно в конечном итоге считать всю историю музыкальных контактов Запада и Японии.

С открытием Японии в середине XIX в. страну стали активно посещать иностранцы: официальные и духовные лица, оятои гайкокудзин – специалисты в разных областях знаний, в том числе и музыканты, приглашенные японским правительством, а также просто путешественники и любопытствующие. Дальнейшие цитируемые нами высказывания принадлежат перу самых разных людей; при этом их профессия, статус, степень образованности и эрудиции, а также пол и возраст отнюдь не могут служить «гарантом» положительной или отрицательной оценки услышанной японской музыки. Так, британский дипломат, посол Великобритании в Японии, сэр Бугферд Элкок (1809 – 1897) так описывает уличных музыкантов, играющих на празднике мацури: «Я говорю «музыканты» – но они издают не музыку, а в высшей степени противоестественный шум, совершенную мешанину из барабанов, дудок, струнных инструментов (сямисэнов. – Я. К.), причем каждый исполнитель делает это с величайшей старательностью, не обращая внимания на своего соседа [9:195].

Обратив внимание на то, что многие музыканты слепы, Элкок пишет с сарказмом: «Разноголосица, которую они издают, когда производят то, что называют музыкой, не поддается описанию. Звуки, которые они продуцируют на своих подобиях лютен и гитар, – это слишком мучительное испытание любого терпения. Ведущие музыканты часто слепы; насколько я могу судить об их мастерстве, они еще и глуха, как и их слушатели» [Там же].

Выдержка из репортажа некоего австрийского дипломата о вручении послом Австрии верительных грамот японскому императору 18 октября 1869 г.: «После личной аудиенции и вручения грамот нас под жуткие диссонирующие звуки придворного оркестра (гагаку. – Я. К.) отвели к воротам императорского дворца, где мы услышали благодатные, стройные звуки австрийского гимна, который исполнил наш морской духовой оркестр» [Там же].

Видим, что музыка гагаку воспринимается австрийцем как жуткий диссонанс, музыка же военного духового оркестра – как благодатная гармония. В понимании японцев все было строго наоборот. Когда в первые годы Мэйдзи по особому распоряжению императора придворные музыканты гакунин начали осваивать новую для них музыку военного оркестра, это было для них поистине мучением, поскольку они ничего в ней не понимали – ни ритма, ни принципов гармонии, ни приоритета одних голосов над другими. Э. Хайрих-Шнайдер, исследовательница истории японской музыки более позднего времени (первой половины ХХ в.), оценивая ситуацию с позиций самих японских музыкантов, пишет весьма эмоционально: «Как они могли подогнать под свои (эстетические. 一 Н. К.) категории, под свою строго организованную церемониальную музыку странную бесформенную массу из бессвязных звуков и вульгарных раздражающих ритмов?» [11:536].

Вернувшись к документам эпохи Мэйдзи, обнаруживаем, что не менее взыскательны, чем австрийский посланник, были к японской музыке и европейцы-путешественники, а также представители семей иностранных дипломатов и приглашенных специалистов. Известная английская путешественница Изабелла Люси Бёрд (1831 – 1904), странствуя по японской провинции, выносит такое впечатление о музыке синтоистского праздника мацури: «30 исполнителей с дьявольскими инструментами раздирали воздух адской какофонией, призывая не божеств, а дьяволов» [9:197]. Она же, побывав в июне 1878 г. на концерте классической японской музыки, пишет: «Кото и сямисэны визжали, скрипели, гнусаво звенели, а гейши танцевали под аккомпанемент песен, отрывистые звуки которых резали ухо и были невероятно смешны» [Там же].

Праздничное шествие во время праздника Мацури. Фото: 1890 г.

Праздничное шествие во время праздника Мацури. Фото: 1890 г.

Эдгар Мейер, молодой ученый, совершавший кругосветное путешествие по плану его научных исследований в Парижском университете, делится впечатлениями от вечеринки с гейшами, посещенной им в 1902 г.: «...Звуки пронзительны и нестройны. Песни, в которых европейское ухо не может уловить никакой мелодии, остаются неизменными от века до века и передаются по памяти, потому что нет ни одной системы нотации. Танцы столь же обескураживающи, сколько и музыка, для бедных иностранцев, которые от них чего-то ждут, но так и не могут дождаться» [9:197].

Мери Фрейзер, жена английского атташе, побывав на приеме по случаю серебряной свадьбы императора Мэйдзи и императрицы Харуко 9 марта 1894 г. так описывает исполнявшуюся там танцевальную музыку бугаку: «Эта музыка мучительна. Она резка и криклива. Ощущение напряжения, беспокойства, неестественности овладело мной; мне захотелось вскочить, пересесть на другое место, сделать еще что-нибудь совершенно невозможное» [9:200].

Клара Уитни (1861 – 1936), дочь одного из иностранных специалистов, с 14 до 39 лет жила в Японии и вела дневник, где много записей о японской музыке. Приведем несколько цитат: «Дочь Юкити Фукудзава сыграла мне на японской арфе (т. е. на цитре кото. – Я. К.). Это звучало как настройка фортепиано, однако г-жа Фукудзава сказала, что это очень хорошая музыка» (9:198).

Еще одна запись: «Девушка играла (на кото. – Н. К.) очень хорошо, а потом начала петь. Сохрани нас Господь от японского пения! Она и вопила, и бормотала, и что-то гнусавила себе под нос. Однако я не верю, что звуки японского пения настолько же ужасны для нас, насколько наше пение отвратительно для них: они ведь всего только печально поют в нос, тогда как мы в своих оркестрах и стучим, и грохочем, и пронзительно вскрикиваем на высоких нотах» [Там же].

Еще записи о звуках разных музыкальных инструментов. О смычковой лютне кокю: «Что за раздражающий, режущий уши, похожий на скрежетание зубами звук издает этот инструмент!» [9:199]. Об окинавском сансине: «Сама музыка была очень хороша, за исключением инструмента, издающего такой же звук, как и кот на окне в лунную ночь» [Там же]. О хатирики, миниатюрном язычковом гобое оркестра гагаку: «Вид кларнета, издающего гнусавый звук такой же силы, как заводской гудок или целое депо паровозов, ревущих в полную силу» (Там же). И о самом оркестре гагаку: «Нас пригласили (послушать музыку гагаку. – К К.) со словами: «Эта великолепная комната вскоре будет полна утонченной гармонии!» Однако что-то я засомневалась насчет гармонии, поскольку предполагалось участие хитирики с ее убийственным звучанием...» [Там же].

Добавим еще пару цитат, которые помогут нам сделать важные выводы.

Элис Мэйбл Бэкон (1858-1918), американская путешественница, исследовательница традиций и обычаев, прожившая в Японии около трех лет: «...Мне кажется, что японцы (в своей музыке. – Н. К.) подражают не пению птиц, а стрекотанью и скрежету цикад, сверчков, кузнечиков и прочих насекомых..» [9:200].

Кларенс Ладлоу Броунелл (1864 – 1928), американский писатель, преподававший английский язык в университете Васэда в течение пяти лет, о музыке театра кабуки: «Пение неописуемо. Для среднего американца оно похоже на вой полдюжины голодных возмущенных котов... Звуки их голосов представляют собой нечто среднее между визжанием поросенка и стенаниями потерянной души» [Там же].

Женщина играющая на сямисэн. Япония. Фото: Элиза Элиза Скидмор, 1890-е гг. (?). Источник: National Geographic

Женщина играющая на сямисэн. Япония. Фото: Элиза Элиза Скидмор, 1890-е гг. (?). Источник: National Geographic

Видим, что в данном случае конфликт восприятия разгорается на почве различных тембровых предпочтений. Те тембры, или та окраска звука, которая привычна и приятна слуху японца, тот акустический стереотип, который был им воспринят с детства, не совпадает с аналогичным стереотипом европейца, и наоборот. Отсюда частые сравнения неприятных для европейского уха звуков с голосами животных, что типично для восприятия незнакомых акустических явлений. Как пишет В. Сисаури, «тембр – это первое, на что реагирует слушатель-иностранец, и часто факт неприятия <…> иной музыкальной культуры заключается в неприятии именно ее тембров» [6:30]. Не случайно г. Берлиоз, описывая свои впечатления от прослушивания китайской вокальной музыки, сравнивает эти «носовые,гортанные, стонущие, отвратительные» звуки в лучшем случае с протяжными зевками собак, потягивающихся после сна. В худшем же – «я не буду и пытаться описать вам это тявканье шакалов, эти хрипы умирающих, это бормотанье индюков» [Там же] (Любопытная цитата, принадлежащая перу Льюиса Кэрролла, о посещении им Парижской всемирной выставки в 1867 г.: «Мы побродили по meррumopuu, окружающей Выставку, и прошли мимо павильона, из которого доносилась китайская музыка, заплатили полфранка за вход и послушали ее поближе <…> Это была такого рода музыка, которую, однажды услышав, никогда больше не пожелаешь услышать <…> Мы компенсировали этот эпизод вечером, пойдя в “Opera comique”, чтобы послушать “Миньон” – весьма симпатичный спектакль, с очаровательной музыкой и пением. ..»[5:121]). Как считает В. Сисаури,тембровая организация музыки и тембровые стереотипы формируются вместе с архаическим типом мышления, т. е. на самой ранней стадии развития музыкального искусства, поэтому любой тембр, не укладывающийся в звуковую «карту памяти», классифицируется как неприятный и даже враждебный.

К тому же, как совершенно справедливо предположила Элис Мэйбл Бэкон, японцы ценят в каждом звуке его природную, или шумовую, составляющую; легкий скрежет костяного или деревянного плектра при соприкосновении со струной, напоминающий голоса насекомых, является неотъемлемой частью звука, тогда как европейцы воспринимают это как неприятный для слуха дефект звучания. Современный японский музыковед Цугэ Гэннъити, ссылаясь на сравнительные исследования японских физиологов, утверждает, что японский мозг не разграничивает эмоциональную, невербальную информацию и информацию вербальную и логическую так четко, как это делают люди западной цивилизации. Возгласы и звуки различных существ воспринимаются ими как вербальная информация, так же как и звуки музыкальных инструментов. Другими словами, в отличие от людей «западного образца», четко разграничивающих все звуковые впечатления по шкалам «логическое – эмоциональное» и «вербальное — невербальное», японцы подразделяют звуки на те, которые излучаются самой природой, и те, которые принадлежат искусственному миру. Поэтому лишенные природной составляющей звуки европейских музыкальных инструментов воспринимаются ими как беспорядочный шум (Данная концепция не бесспорна; однако детальное рассмотрение этого вопроса выходит далеко за рамки настоящей статьи). Европейцы же, недолго думая, отказываются считать японскую музыку музыкой, не слыша в ее звуках привычных для них четко фиксированных звуковысот, мелодических структур и гармонических построений.

Заметим попутно, что споры по данному вопросу можно отнести к многочисленным научным и околонаучным дискуссиям о нихондзинрон, или «учения о японцах». Проблематика нихондзинрон, особенно широко освещавшаяся в публикациях конца 1970-х – начала 1980-х гг., включает в себя вопросы самой различной направленности – культурологические, этнографические, антропологические, даже нейропсихологические – и в общем виде представляет собой концепцию, в которой, как пишет В. М. Алпатов, «откровенное мифотворчество соседствует <…> с интересными фактами, а иногда и с разумными наблюдениями» [1:30]. Так, японский врач-отоларинголог Цунода Таданобу в своей книге «Мозг японцев» приходит к выводу о том, что японцы воспринимают гласные звуки языка другим полушарием, нежели носители западных языков, откуда проистекают и особенности национальной культуры: «Лишь японцам доступны голоса природы, японская музыка, они слиты с природой и не одиноки в ней, будучи способны, например, ассоциировать писк насекомых со временем года. А иные люди, особенно западные, одиноки в природе и противопоставлены ей, логичны, практичны, преуспевают в технике и физике» [1:48] (Подробнее см. [1]).

Музыкальный вечер. Художник Хисикава Моронобу. Живопись по шелку. Ок. 1690 г.

Музыкальный вечер. Художник Хисикава Моронобу. Живопись по шелку. Ок. 1690 г.

Слово вновь берет Кларенс Ладлоу Броунелл: «”Таку”, – японское слово, которое в словарях переводится как “музыка”. Однако если вы когда-нибудь услышите гаку, вы зададитесь вопросом – а не сошел ли словарь с ума? Ибо “гакгу” надлежало бы перевести как “серия нерегулярных и бессвязных вокальных взвизгиваний под аккомпанемент расстроенных струн, перемешанных с шумовыми эффектами” <…> Словари также хотят заставить вас поверить в то, что эти взвизгивания и есть пение, а слово “ута” означает песню <…> Самый ужасный сюрприз для иностранца – когда он впервые собирается послушать японскую ута и перед ним, не ожидающим ничего плохого, располагается изысканная красавица с обаятельной улыбкой, кладет на колени сямисэн... и затем следует серия скрежещущих, расстроенных звуков, которые похожи на заклятие дьяволов – и это у них называется любовная “песня”» [9:201].

Можно заключить, что если у человека «западного образца» при прослушивании нового для него музыкального явления возникает резкое неприятие, то зачастую человек считает это ощущение достаточным для того, чтобы отрицать эту музыку как искусство. Непонимание законов существования иноязычной музыки, к которому добавляется чисто физиологическое отторжение непривычного уху звукового поля, порождает подобные вышеприведенным высказывания, полные уничижительного сарказма.

Печально поэтому, когда подобные заблуждения владеют умами людей, прекрасно образованных, эрудированных, считающихся первоклассными специалистами в области музыковедения. Так, Н. Д. Бернштейн, историк, писатель, исследователь теории музыки, основатель Петербургской народной консерватории и Общества писателей о музыке, один из первых русских ученых-музыковедов, обративших внимание на музыкальную традицию Японии, написал в 1904 г. две крупные статьи о японском искусстве: «Музыка и театр у японцев» и «Японская музыка». Последняя была напечатана в книге «Японiя и ея обитатели» издательством «Брокгауз и Ефрон». Несмотря на авторитет и автора, и издания, статья изобилует неточностями, противоречивыми сведениями, откровенными несообразностями и заканчивается весьма знаменательно: назвав японцев «музыкальными варварами», Бернштейн заключает, что «...у них все это искусство в крайне младенческом состоянии» [2:311] – и это об искусстве, история развития которого насчитывает более тринадцати веков! – и что японцам «...вообще не удалось пока сказать веское слово в музыке» [Там же].

Подобные цитаты можно было бы продолжать бесконечно; завершим мы этот ряд «жизнеутверждающим» высказыванием Базиля Холла Чемберлена (1850 – 1935), который прожил в Японии почти сорок лет и по праву считался одним из крупнейших исследователей японской культуры и искусства конца XIX – начала XX в. В своей авторитетнейшей для своего времени книге «Things Japanese» («Японские реалии»), рассуждая о музыке Японии, Чемберлен резюмирует: «Японская музыка не умиротворяет душу,а проверяет ее на прочность. Может быть, все сямисэньи кото и другие японские инструменты лучше было бы сложить в один большой костер да поджечь – около него хотя бы беднота погрелась, все было бы больше пользы...» [9:202].

Однако были мнения и прямо противоположные. Одним из первых, кто предположил, что в японской музыке, пожалуй, «что-то есть» и стоит хотя бы из уважения к иноземной культуре поумерить свое остроумие, был английский дипломат Эрнест Сатов (1843 – 1929). В дневнике от 17 февраля 1867 г. он пишет о том, что, возможно, японская музыка раздражает европейское ухо по причине звукового несоответствия той интервальной системе, к которой это ухо привыкло. Схожее мнение – отдадим должное русскому ученому – высказывает в конце своей неоднозначной статьи и Н. Д. Бернштейн: «Вообще мы японской музыки не понимаем, она для нас такая же загадка, как наша – для сынов “Восходящего Солнца” <...> В японской мелодии есть нечто странное и неуловимое для европейского уха <…> В японской музыке, как и в японском языке, кроется тайна особой системы, которая не подходит решительно ни к чему из того, что нам известно в западном мире и на крайнем востоке» [2:310].

Гейши, играющие на сямсисэн. Фото: 1910-е гг.

Гейши, играющие на сямсисэн. Фото: 1910-е гг.

Начало изучению этой «особой системы» (если не считать зарисовок японских инструментов, сделанных Филиппом фон Зибольдом еще до начала эпохи Мэйдзи) положил итальянский этномузыковед Александр Краус-младший, опубликовавший в 1878 г. свой труд «La Musique au Japon» («Музыка Японии»). Спустя 15 лет, в 1893 г., вышла книга Френсиса Пигготта «The Music and Musical Instruments of Japan» («Музыка и музыкальные инструменты Японии»). Не будучи музыковедом, Пигготт сделал столь тщательные описания музыкальных инструментов и практики игры на них, что исследователи японской музыки пользуются этими сведениями по сей день. Упомянем также работы немецкого ученого-физика Леопольда Мюллера, который в 1870-х гг. по личной просьбе императора Мэйдзи много занимался изучением музыки гагаку. Мюллер внес значительный вклад в так называемый «ремолдинг» древней придворной традиции, в очищение ее от позднейших наслоений и восстановление ее оригинального звучания в соответствии со старинными манускриптами. Французский дирижер и композитор Шарль Эдуард Габриэль Леру (1851 – 1926), работавший с Японским армейским оркестром в 1884 – 1889 гг., активно интересовался японской музыкальной традицией, изучал музыку придворного оркестра гагаку и даже учился играть на цитре кото и лютне сямисэн. В 1910 г. в Париже было напечатано исследование Леру «La musique classique japonaise» («Классическая музыка Японии»), в котором автор проводит сопоставительные исследования японской и китайской музыки, а также дает описание основных ладов гагаку, аккордов губного органа сё, цитры кото и лютни бива в европейской пятилинейной нотации. Кроме того, Леру впервые в западном музыкознании приводит тексты и подробнейшую нотную запись двух вокальных композиций придворной музыки жанров сайбара («Мусирода») и кагура («Сэндзай»).

Однако истинным «прорывом» в изучении японской музыкальной традиции было издание в 1903 г. беспрецедентного для своего времени труда «Studien uber das Tonsystem und die Musik der Japaner» («Изучение музыкальных систем и музыки Японии»), предпринятое Отто Абрахамом и Эрихом фон Хорнбостелем. Немецкие ученые-этномузыковеды были первыми, кто серьезно подошел к изучению этой музыки, отойдя от чисто описательных ее исследований и преодолев стереотип ее неприятия европейцами. Объясняя, почему европейцам японская вокальная музыка кажется заунывной и однообразной, Абрахам и Хорнбостель пишут: «... японская музыка представляется западным слушателям мрачной и меланхоличной в силу часто встречающихся так называемых “минорных” интервалов. Делать такое заключение непростительно хотя бы из уважения к японской музыкальной концепции, поскольку здесь мы просто следуем принципам нашей гармонии. Даже народные песни с юмористическими текстами часто кажутся нам меланхоличными – просто потому, что ассоциации с ярко выраженной минорной интерваликой в японской музыке кардинально отличаются от того, что мы имеем в европейской музыке» [7:12].

Уточним, что данный труд явился результатом общения Абрахама и Хорнбостеля с носителями традиции, а именно с музыкантами театральной труппы Отодзиро Каваками (1864 – 1911) и его жены Сада Якко (1872 – 1946) во время их гастрольных выступлений в Берлине в 1901 г. Немецкие исследователи с помощью фонографа записали на восковые валики (а затем расшифровали в пятилинейной нотации и тщательно проанализировали с точки зрения ладотональной организации) несколько песен и танцев из спектаклей труппы, а также увековечили голос и игру на кото самой легендарной Сада Якко, специально исполнившей для записи пьесу «Цурукамэ» («Журавль и черепаха»), которая является обработкой одноименной пьесы нагаута театра кабуки. Добавим, что эти записи были первыми аудиодокументами японской коллекции Берлинского фонограммархива, являющегося в настоящее время одним из крупнейших в мире хранилищ звуковых свидетельств давно ушедших времен (Подробнее о японской коллекции музыкальных записей Берлинского фонограммархива см. [14]).

Каваками Отодзиро со своей женой Садаякко. Фото: 1900-е гг. (?)

Каваками Отодзиро со своей женой Садаякко. Фото: 1900-е гг. (?)

В 1903 г. в Японию прибыл Фредерик Уильям Гайсберг (1873-1951) — американский музыкант, инженер звукозаписи, один из создателей коллекции записей для английской граммофонной компании The Gramophone Company, включавшей в себя около 20 тыс. записей на более чем 30 языках мира. В течение месяца им было сделано около 300 записей музыкальных композиций самых разных жанров: придворного оркестра гагаку (музыку которого Гайсберг называл в свое дневнике одновременно и жуткой, и чарующей), эпические сказания исполнителей на бива музыку Но и кабуки, песни гейш под аккомпанемент сямисэна комические рассказы ракуго и т. д. В своем дневнике Гайсберг пишет о первом дне работы: «В первый день мы сделали 54 записи. Японская музыка – просто жуть что такое, какой-то кошмар, но, что забавно, европейцы, которые пробыли в этой стране достаточно долго, говорят, что эта музыка действительно им нравится а что в этой музыке и в театральных действах сокрыто намного больше, чем может увидеть простой обыватель» [10:41].

В словах Гайсберга особый интерес вызывает упоминание о европейцах, живущих в Японии достаточно долго. Приведем в этой связи еще одну цитату. Литератор, журналист, переводчик, исследователь японской культуры, почитаемый в Японии наряду с классиками отечественной литературы, Лафкадио Хёрн (1850 – 1904) так описывает исполнение народных песен: «Пение продолжалось более часа, на протяжении которого голоса не теряли свежести и очарования; пение совершенно не утомляло, и хотя я не мог понять слов песен, мне было очень жаль, когда все закончилось. Я мог бы слушать такое пение весь день» [9:203].

Вывод небезынтересен для нас. Непримиримый конфликт между сознанием и предлагаемым акустическим явлением ослабевает с течением времени настолько, что данное явление уже не вызывает отторжения, – более того, начинает вызывать приятные ощущения.

Показательна в этом смысле история с Рафаэлем фон Кёбером (1848 – 1923) – музыкантом, музыкальным историком, теоретиком, композитором, глубоко уважаемым в Японии человеком, преподавателем Токийского государственного университета и Токийского музыкального училища, большим другом святителя Николая Японского. Кёбер прожил в Японии 30 лет и за все это время не только ни разу не выезжал из Токио, но и не сделал даже попытки ознакомиться с японской музыкой. Его отношение к ней сформулировано в письме Л. Шерманну, профессору Мюнхенского университета, от 29 июля 1914 г. Профессор пригласил Кёбера прочитать курс лекций о японской музыке. В ответном письме Кёбер приводит причины, по которым он отклоняет это приглашение: «Я считаю японскую музыку утомительной и мертвяще скучной, лишенной формы без мелодии и гармонии, а ее так называемую “в высшей степени художественность” бессовестным преувеличением...» [9:209]. Однако длительное проживание Рафаэля фон Кёбера в Японии дало свои плоды, хоть и помимо его воли. С видимой неохотой маэстро все же признает, что «...сямисэн и флейта-траверс, играющие вечером в отдалении на улице, не так уж неприятны, даже выразительны. Звук кото не так плох, особенно если настроен в нашем ладу» (Там же).

Играющая на кото. Художник Кейко Юримото. Эстамп, 1950-е гг. (?)

Играющая на кото. Художник Кейко Юримото. Эстамп, 1950-е гг. (?)

Последние приведенные нами цитаты говорят о том, что при длительном общении с иноязычной музыкальной культурой непреодолимые барьеры тембрового неприятия размываются, т. е. сознание расширяет свою так называемую «звуковую карту», включая в нее тембры, ранее неприятные, и делая их привычными слуху. Постепенное «узнавание» этой музыки, осознание того, что японская музыка строится по иным законам и имеет иные художественные предпочтения, во-первых, помогло европейцам преодолеть психологический барьер ее восприятия, а во-вторых, легло в основу музыкальной японистики как отрасли этномузыковедения, зародившейся на рубеже XIX – XX вв. Проблемы звуковой перцепции, так ярко обозначенные в самом начале эпохи Мэйдзи, со временем потеряли свою остроту, поскольку авангардные музыкальные направления, активно развивавшиеся в Европе и Америке, объявляли музыкой практически любой звук. В этом ключе японская музыкальная традиция стала восприниматься Западом как проявление подобного авангарда, что, собственно, сохраняется и по сей день с учетом нынешней всеядности музыкальной культуры в области использования самых различных звуковоспроизводящих орудий. Возможно, в силу приверженности к «странным» для европейского уха тембрам именно в Японии уже в середине XX в. получил такое мощное и оригинальное развитие жанр авангардной музыки под названием «нойз» (См. об этом [3]).

Закончить данную статью нам кажется уместным выдержкой из дневников замечательного русского писателя Всеволода Крестовского «В дальних водах и странах»: «Может быть, она (японская музыка. – Н. К.) непонятна только нашему непривычному к ней уху,тогда как на самом деле в ней, надо думать, есть свои достоинства, способные услаждать слух и действовать на чувства японцев, народа вообще артистического, одаренного большим чувством изящного и тонким пониманием красот природы Если б это было иначе, то, конечно, у них не существовало бы и самой музыки, тогда как напротив, известно, что здесь еще издревле существуют целые ученые трактаты по части теории музыки, целая музыкальная литература, есть своя система нот и целый цикл своих музыкальных инструментов. Кроме того, уже одно то обстоятельство, что японские певицы и музыкантши чрезвычайно быстро усваивают и верно воспроизводят наши русские и европейские мотивы, служит, мне кажется, достаточным доказательством музыкальности их слуха и понимания музыки <...> Поэтому повторяю, что, не ознакомясъ с сим делом основательно, я не решаюсь произнести о нем решительного мнения, а ограничиваюсь передачей лишь своих личных впечатлений, и то впечатлений первого раза. Быть может, впоследствии я и пойму кое-что, когда более прислушаюсь...» [4:49].

Возможно, надо всего только прислушаться – и тогда пытка звуком превратится в высокое искусство.

Список использованной литературы

1. Алпатов В. М. Япония. Язык и культура. М. : Языки славянских культур, 2008.

2. Бернштейн Н. Д. Японская музыка // Японiя и ея обитатели. В серии: Брокгаузъ – Ефронъ. Библиотека самообразования. СПб., 1904. С. 304-311.

3. Жербин Д. Японский нойз. URL: http://synclub.ru/print.php?t=user_section&

id=1226&menuid=148&mode=full&page=60&print=1

4. Крестовский В. В. В дальних водах и странах: В 2 т. Т. 2. М. : Век, 1997.

5. Кэрролл Я. Дневник путешествия в Россию в 1867 году. Пища для ума. М.:ЭКСМО,2004.

6. Сисаури В. И. Церемониальная музыка Китая и Японии. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; Изд-во СПбГУ, 2008.

7. Abraham Otto. Studien über das Tonsystem und die Musik der Japaner // Hornbostel Opera Omnia. Vol.I. Martinus Nijhoff, The Hague, 1975.

8. Elisonas J. S. A. Journey to the West // Japanese Journal of Religious Studies. 34/1:27-66. Nanzan Institute for Religion and Culture, 2007.

9. Eppstein Ury. From torture to fascination: changing Western Attitudes to Japanese music // Japan Forum. Vol.19, Issue 2 July 2007. P. 191-216.

10. Gaisberg Frederic. Diaries. Part 2. Going East (1902– 1903). URL: http://www.recordingpioneers.com/rs_documents.html

11. Harich-Schneider. A History of Japanese Music. London,1973.

12. Sestili Daniele. A pioneer work on Japanese music La musique au Japon 1878 and its author Alessandro Kraus the Younger // Asian Music. Vol.33. No. 2 (Spring – Summer, 2002). P. 83-110.

13. Tsuge Genichi. Symbolic Techniques in Japanese Koto-Kumiuta // Asian Music. (1981). Vol.12. No 2. P. 109-132.

14. Walzenaufnahmen Jäpänischer Musik / Wax Cylinder Recordings of Japanese Music 1901-1913. Berliner Phonogramm-Archiv Historische Klangdokumente [Historical Sound Documents]. Notes in German and English by Ingrid Fritsch. // Staatliche Museen zu Berlin-Preusischer Kulturbesitz, 2003.

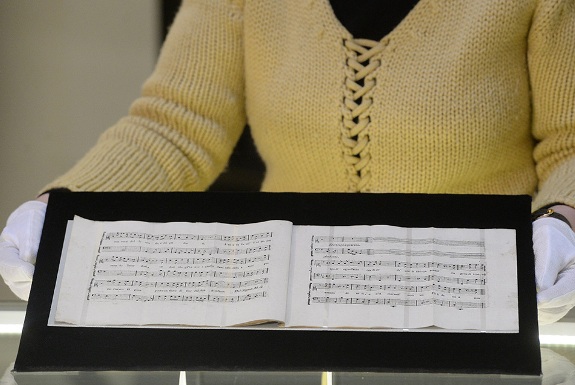

Нотная тетрадь с кантатой Моцарта и Сальери. Фото: Jan Marchal

Нотная тетрадь с кантатой Моцарта и Сальери. Фото: Jan Marchal  Иллюстрация Врубеля к пушкинским "Моцарту и Сальери"

Иллюстрация Врубеля к пушкинским "Моцарту и Сальери"